J.G. est un avocat d’une trentaine d’années. Il parle vite et a la carrure maigre et nerveuse d’un coureur de fond. Son choix de profession semble prédestiné, car il parle en paragraphes bien formés, ses pensées étant organisées par des phrases à thème. C’est aussi un inquiet – un gros inquiet – qui, pendant des années, a utilisé l’alcool pour calmer son anxiété.

J.G. a commencé à boire à 15 ans, lorsqu’il a fait des expériences avec un ami dans l’armoire à alcool de ses parents. Il privilégiait le gin et le whisky mais buvait ce qui, selon lui, manquerait le moins à ses parents. Il a également découvert la bière, dont il aimait le goût terreux et amer sur sa langue lorsqu’il prenait sa première gorgée froide.

Sa consommation d’alcool a augmenté pendant ses études universitaires et sa formation en droit. Il pouvait, et il l’a parfois fait, se replier sur lui-même, se privant d’alcool pendant des semaines. Mais rien ne calmait son esprit anxieux comme l’alcool, et quand il ne buvait pas, il ne dormait pas. Après quatre ou six semaines sans alcool, il retournait au magasin d’alcools.

À l’époque où il était avocat de la défense, J.G. (qui a demandé à être identifié uniquement par ses initiales) buvait parfois près d’un litre de Jameson par jour. Il commençait souvent à boire après sa première comparution au tribunal le matin, et il dit qu’il aurait aimé boire encore plus, si son emploi du temps le lui avait permis. Il défendait des clients qui avaient été accusés de conduite en état d’ivresse, et il a acheté son propre alcootest pour éviter d’atterrir lui-même au tribunal pour conduite en état d’ivresse.

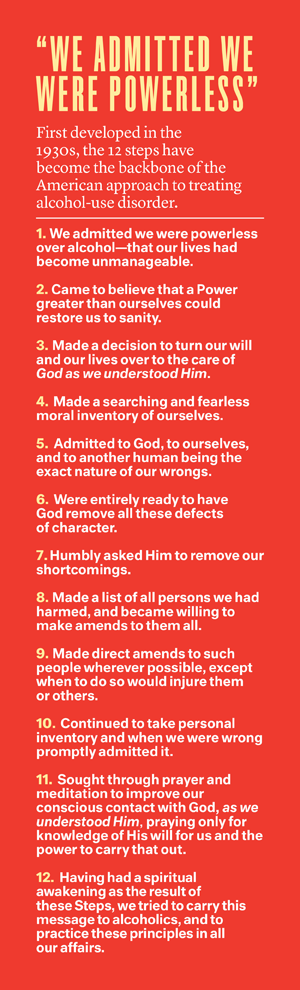

Au printemps 2012, J.G. a décidé de chercher de l’aide. Il vivait dans le Minnesota – le pays des 10 000 centres de désintoxication, comme on aime à le dire là-bas – et il savait quoi faire : s’inscrire dans un centre. Il a passé un mois dans un centre où le traitement ne consistait guère plus qu’à assister aux réunions des Alcooliques Anonymes. Il essaie de se consacrer au programme même si, en tant qu’athée, il est rebuté par l’approche religieuse des douze étapes, dont cinq mentionnent Dieu. Toutes les personnes présentes l’ont averti qu’il souffrait d’une maladie chronique et progressive et que s’il écoutait le rusé murmure interne lui promettant qu’il pouvait prendre un seul verre, il partirait en virée.

Plus d’histoires

J.G. dit que c’est ce message – qu’il n’y avait pas de petits faux pas et qu’un verre pouvait aussi bien en valoir 100 – qui l’a lancé dans un cycle de frénésie et d’abstinence. Il est retourné une fois de plus en cure de désintoxication, puis a cherché de l’aide dans un centre de soins ambulatoires. À chaque fois qu’il est devenu sobre, il a passé des mois à serrer la vis à ses journées au tribunal et à ses nuits à la maison. Le soir tombait et son cœur s’emballait à l’idée d’une nouvelle nuit blanche. « Je prenais un verre, dit-il, et la première chose qui me venait à l’esprit était : Je me sens mieux maintenant, mais je suis foutu. Je vais retourner directement là où j’étais. Je pourrais aussi bien boire autant que je le peux pendant les trois prochains jours.

Il se sentait complètement vaincu. Et selon la doctrine des AA, cet échec n’était que le sien. Quand les 12 étapes ne fonctionnent pas pour quelqu’un comme J.G., les Alcooliques Anonymes disent que cette personne doit être profondément défectueuse. Le Grand Livre, la bible des AA, déclare :

Rares sont les cas où nous avons vu échouer une personne qui a suivi à fond notre chemin. Ceux qui ne se rétablissent pas sont des personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas se donner complètement à ce programme simple, généralement des hommes et des femmes qui sont constitutionnellement incapables d’être honnêtes avec eux-mêmes. Ces malheureux existent. Ils ne sont pas fautifs ; il semble qu’ils soient nés ainsi.

Le désespoir de J.G. n’était qu’accentué par son manque apparent d’options. « Chaque personne avec qui j’ai parlé m’a dit qu’il n’y avait pas d’autre moyen », dit-il.

Les 12 étapes sont si profondément ancrées aux États-Unis que beaucoup de gens, y compris des médecins et des thérapeutes, croient que participer à des réunions, gagner ses jetons de sobriété et ne plus jamais prendre une seule gorgée d’alcool est la seule façon d’aller mieux. Les hôpitaux, les centres de soins ambulatoires et les centres de réadaptation utilisent les 12 étapes comme base du traitement. Mais bien que peu de gens semblent s’en rendre compte, il existe des alternatives, notamment des médicaments sur ordonnance et des thérapies qui visent à aider les patients à apprendre à boire avec modération. Contrairement aux Alcooliques Anonymes, ces méthodes sont fondées sur la science moderne et leur efficacité a été prouvée par des études randomisées et contrôlées.

Pour J.G., il a fallu des années d’efforts pour « suivre le programme », se remettre dans le bain pour en retomber ensuite, avant qu’il ne se rende compte que les Alcooliques Anonymes n’étaient pas son seul, ni même son meilleur espoir de guérison. Mais dans un sens, il a eu de la chance : beaucoup d’autres ne font jamais cette découverte.

Le débat sur l’efficacité des programmes en 12 étapes bouillonne tranquillement depuis des décennies parmi les spécialistes de la dépendance. Mais il a pris une nouvelle urgence avec l’adoption de la Loi sur les soins abordables, qui exige que tous les assureurs et les programmes Medicaid des États paient pour le traitement de l’alcoolisme et de la toxicomanie, étendant la couverture à 32 millions d’Américains qui ne l’avaient pas auparavant et fournissant un niveau de couverture plus élevé à 30 millions d’autres.

Nulle part dans le domaine de la médecine le traitement n’est moins fondé sur la science moderne. Un rapport de 2012 du Centre national sur la toxicomanie et l’abus de substances de l’Université Columbia a comparé l’état actuel de la médecine de la toxicomanie à la médecine générale du début des années 1900, lorsque les charlatans travaillaient aux côtés des diplômés des grandes écoles de médecine. L’American Medical Association estime que sur près d’un million de médecins aux États-Unis, seuls 582 se déclarent spécialistes des addictions. (Le rapport de Columbia note qu’il existe peut-être d’autres médecins qui ont une sous-spécialité en matière de toxicomanie). La plupart des fournisseurs de traitement portent le titre de conseiller en toxicomanie ou de conseiller en toxicomanie, pour lequel de nombreux États n’exigent guère plus qu’un diplôme d’études secondaires ou un GED. De nombreux conseillers sont eux-mêmes en voie de guérison. Le rapport indique que « La grande majorité des personnes ayant besoin d’un traitement de la dépendance ne reçoivent rien qui se rapproche des soins fondés sur des données probantes. »

Les Alcooliques anonymes ont été créés en 1935, alors que les connaissances sur le cerveau en étaient à leurs balbutiements. Il propose une seule voie de guérison : l’abstinence d’alcool à vie. Le programme demande aux membres de renoncer à leur ego, d’accepter qu’ils sont « impuissants » face à l’alcool, de faire amende honorable auprès de ceux qu’ils ont lésés et de prier.

Les Alcooliques Anonymes sont réputés pour être difficiles à étudier. Par nécessité, ils ne tiennent aucun registre des personnes qui participent aux réunions ; les membres vont et viennent et sont, bien sûr, anonymes. Il n’existe aucune donnée concluante sur son efficacité. En 2006, la Collaboration Cochrane, un groupe de recherche sur les soins de santé, a passé en revue des études remontant aux années 1960 et a constaté qu' »aucune étude expérimentale n’a démontré sans équivoque l’efficacité des AA ou des approches visant à réduire la dépendance à l’alcool ou les problèmes d’alcool ».

Le Grand Livre comprend une affirmation formulée pour la première fois dans la deuxième édition, publiée en 1955 : les AA ont fonctionné pour 75 % des personnes qui sont allées aux réunions et ont « vraiment essayé ». Il indique que 50 % sont devenus sobres immédiatement et que 25 % ont lutté pendant un certain temps avant de se rétablir. Selon AA, ces chiffres sont basés sur les expériences des membres.

Dans son récent livre, The Sober Truth : Debunking the Bad Science Behind 12-Step Programs and the Rehab Industry, Lance Dodes, professeur de psychiatrie à la retraite de la Harvard Medical School, a examiné les taux de rétention des Alcooliques Anonymes ainsi que les études sur la sobriété et les taux de participation active (assister régulièrement aux réunions et travailler le programme) parmi les membres d’AA. Sur la base de ces données, il a estimé que le taux de réussite réel des AA se situe entre 5 et 8 %. Ce n’est qu’une estimation approximative, mais c’est la plus précise que j’ai pu trouver.

J’ai passé trois ans à rechercher un livre sur les femmes et l’alcool, Her Best-Kept Secret : Why Women Drink-And How They Can Regain Control, qui a été publié en 2013. Pendant cette période, je me suis heurtée à l’incrédulité de médecins et de psychiatres chaque fois que j’ai mentionné que le taux de réussite des Alcooliques anonymes semble osciller entre deux chiffres. Nous nous sommes tellement habitués aux témoignages de ceux qui disent que les AA leur ont sauvé la vie que nous considérons l’efficacité du programme comme un article de foi. Il est rare que nous entendions les témoignages de ceux pour qui le traitement en 12 étapes ne fonctionne pas. Mais pensez-y : Combien de célébrités pouvez-vous citer qui ont fait des allers-retours en désintoxication sans jamais aller mieux ? Pourquoi supposons-nous qu’ils ont échoué au programme, plutôt que le programme les a échoués ?

Lorsque mon livre est sorti, des dizaines de membres des Alcooliques Anonymes ont dit que parce que j’avais remis en question l’affirmation des AA d’un taux de réussite de 75 %, j’allais blesser ou même tuer des gens en décourageant la participation aux réunions. Quelques-uns ont insisté sur le fait que je devais être un « alcoolique en déni ». Mais la plupart des personnes que j’ai entendues étaient prêtes à tout pour me parler de leurs expériences dans l’industrie américaine du traitement. Amy Lee Coy, auteur du livre From Death Do I Part : How I Freed Myself From Addiction, m’a parlé de ses huit séjours en cure de désintoxication, depuis l’âge de 13 ans. « C’est comme recevoir le même antibiotique pour une infection résistante – huit fois », m’a-t-elle dit. « Est-ce que ça a un sens ? »

Elle et d’innombrables autres personnes avaient mis leur foi dans un système qu’on leur avait fait croire efficace – même si trouver les taux de réussite des centres de traitement est presque impossible : les établissements publient rarement leurs données ou suivent même leurs patients après les avoir fait sortir. Beaucoup vous diront que ceux qui terminent le programme ont un « taux de réussite élevé », ce qui signifie que la plupart d’entre eux s’abstiennent de consommer de la drogue et de l’alcool pendant qu’ils y sont inscrits », explique Bankole Johnson, chercheur en alcoologie et directeur du département de psychiatrie de la faculté de médecine de l’université du Maryland. « Sans blague ! »

Les Alcooliques Anonymes comptent plus de 2 millions de membres dans le monde, et la structure et le soutien qu’ils offrent ont aidé de nombreuses personnes. Mais cela ne suffit pas pour tout le monde. L’histoire des AA est l’histoire de la façon dont une approche du traitement a pris racine avant que d’autres options n’existent, s’inscrivant dans la conscience nationale et évinçant des dizaines de méthodes plus récentes qui se sont depuis révélées plus efficaces.

Une analyse méticuleuse des traitements, publiée il y a plus de dix ans dans The Handbook of Alcoholism Treatment Approaches mais toujours considérée comme l’une des comparaisons les plus complètes, classe les AA au 38e rang sur 48 méthodes. En tête de liste, on trouve les interventions brèves effectuées par un professionnel de la santé, l’amélioration de la motivation, une forme de conseil qui vise à aider les gens à voir la nécessité de changer, et l’acamprosate, un médicament qui atténue les envies de fumer. (Une étude de 1996 souvent citée a montré que la facilitation des 12 étapes – une forme de thérapie individuelle qui vise à amener le patient à assister aux réunions des AA – était aussi efficace que la thérapie cognitivo-comportementale et l’entretien motivationnel. Mais cette étude, appelée Project Match, a été largement critiquée pour ses lacunes scientifiques, notamment l’absence de groupe témoin.)

En tant qu’organisation, les Alcooliques anonymes n’ont pas de véritable autorité centrale – chaque réunion AA fonctionne de manière plus ou moins autonome – et ils refusent de prendre position sur des questions qui dépassent le cadre des 12 étapes. (Lorsque j’ai demandé à parler à quelqu’un du General Service Office, le siège administratif des AA, au sujet de la position des AA sur d’autres méthodes de traitement, j’ai reçu un courriel disant : « Les Alcooliques anonymes n’approuvent ni ne s’opposent à d’autres approches, et nous coopérons largement avec la profession médicale. » Le bureau a également refusé de commenter la question de savoir si l’efficacité d’AA a été prouvée). Mais de nombreux membres des AA et de l’industrie de la réadaptation insistent sur le fait que les 12 étapes sont la seule réponse et désapprouvent l’utilisation des médicaments sur ordonnance dont il a été démontré qu’ils aident les gens à réduire leur consommation d’alcool.

Les personnes ayant des problèmes d’alcool souffrent également de taux plus élevés que la normale de problèmes de santé mentale, et la recherche a montré que le traitement de la dépression et de l’anxiété avec des médicaments peut réduire la consommation d’alcool. Mais les AA ne sont pas équipés pour aborder ces questions – c’est un groupe de soutien dont les dirigeants n’ont pas de formation professionnelle – et certaines réunions acceptent mieux que d’autres l’idée que les membres puissent avoir besoin d’une thérapie et/ou de médicaments en plus de l’aide du groupe.

Les truismes des AA ont tellement infiltré notre culture que beaucoup de gens croient que les gros buveurs ne peuvent pas se rétablir avant d’avoir « touché le fond ». Les chercheurs avec qui j’ai parlé disent que cela revient à proposer des antidépresseurs uniquement à ceux qui ont tenté de se suicider, ou à prescrire de l’insuline uniquement après qu’un patient ait sombré dans un coma diabétique. « C’est comme si vous disiez à un type qui pèse 250 livres, qui a une hypertension non traitée et un taux de cholestérol de 300, ‘Ne faites pas d’exercice, continuez à manger du fast-food, et nous vous ferons un triple pontage quand vous aurez une crise cardiaque’ « , m’a dit Mark Willenbring, psychiatre à St. Paul et ancien directeur de la recherche sur le traitement et la guérison à l’Institut national sur l’abus d’alcool et l’alcoolisme. Il a levé les mains. « Absurde. »

Une partie du problème est notre approche unique. Les Alcooliques Anonymes étaient à l’origine destinés aux buveurs chroniques et sévères – ceux qui peuvent, en effet, être impuissants face à l’alcool – mais son programme a depuis été appliqué de manière beaucoup plus large. Aujourd’hui, par exemple, les juges exigent couramment que les gens assistent à des réunions après une arrestation pour conduite en état d’ivresse ; 12 % des membres des AA sont là par ordre du tribunal.

Alors que les AA enseignent que l’alcoolisme est une maladie progressive qui suit une trajectoire inévitable, les données d’une enquête financée par le gouvernement fédéral, appelée Enquête épidémiologique nationale sur l’alcool et les conditions connexes, montrent que près d’un cinquième des personnes qui ont eu une dépendance à l’alcool continuent à boire à des niveaux à faible risque sans symptômes d’abus. Et une enquête récente menée auprès de près de 140 000 adultes par les Centers for Disease Control and Prevention a révélé que neuf gros buveurs sur dix ne sont pas dépendants de l’alcool et qu’avec l’aide d’une brève intervention d’un professionnel de la santé, ils peuvent changer leurs habitudes malsaines.

Nous considérions autrefois les problèmes d’alcool en termes binaires – soit vous aviez le contrôle, soit vous ne l’aviez pas ; vous étiez alcoolique ou vous ne l’étiez pas – mais les experts décrivent maintenant un spectre. On estime que 18 millions d’Américains souffrent d’un trouble de l’alcoolisation, comme l’appelle le DSM-5, la dernière édition du manuel de diagnostic de l’American Psychiatric Association. (Le nouveau terme remplace l’ancien abus d’alcool et l’alcoolisme, beaucoup plus daté, qui n’a plus la faveur des chercheurs depuis des décennies). Seuls 15 % environ des personnes souffrant d’un trouble de l’usage de l’alcool se situent à l’extrémité sévère du spectre. Les autres se situent quelque part dans la gamme des troubles légers à modérés, mais ils ont été largement ignorés par les chercheurs et les cliniciens. Les deux groupes – les abuseurs invétérés et les buveurs excessifs plus modérés – ont besoin d’options de traitement plus individualisées.

Les États-Unis dépensent déjà environ 35 milliards de dollars par an pour le traitement de l’alcoolisme et de la toxicomanie, alors que la consommation excessive d’alcool provoque 88 000 décès par an – y compris les décès dus aux accidents de voiture et aux maladies liées à l’alcool. Elle coûte également au pays des centaines de milliards de dollars en dépenses liées aux soins de santé, à la justice pénale, aux accidents de la route et à la perte de productivité au travail, selon le CDC. Avec l’extension de la couverture par la loi sur les soins abordables, il est temps de se poser des questions importantes : Quels sont les traitements que nous devrions être prêts à payer ? Leur efficacité a-t-elle été prouvée ? Et pour qui – seulement ceux qui se trouvent à l’extrémité du spectre ? Ou aussi ceux qui se trouvent dans le vaste milieu longtemps négligé ?

Pour avoir un aperçu de la façon dont les traitements fonctionnent ailleurs, je me suis rendu en Finlande, un pays qui partage avec les États-Unis une histoire de prohibition (inspirés par le mouvement américain de tempérance, les Finlandais ont interdit l’alcool de 1919 à 1932) et une culture de forte consommation d’alcool.

Le modèle de traitement de la Finlande est basé en grande partie sur le travail d’un neuroscientifique américain nommé John David Sinclair. J’ai rencontré Sinclair à Helsinki au début du mois de juillet. Il luttait contre un cancer de la prostate à un stade avancé, et ses épais cheveux blancs étaient coupés court en prévision de la chimiothérapie. Sinclair a étudié les effets de l’alcool sur le cerveau depuis l’époque où il était étudiant à l’université de Cincinnati, où il a fait des expériences sur des rats auxquels on avait donné de l’alcool pendant une longue période. Sinclair s’attendait à ce qu’après plusieurs semaines sans alcool, les rats en perdent l’envie. Au lieu de cela, lorsqu’il leur a redonné de l’alcool, ils se sont mis à faire la bringue pendant une semaine, buvant beaucoup plus qu’ils ne l’avaient jamais fait auparavant – plus, dit-il, qu’aucun rat n’avait jamais bu.

Sinclair a appelé cela l’effet de privation d’alcool, et ses résultats de laboratoire, qui ont depuis été confirmés par de nombreuses autres études, ont suggéré une faille fondamentale dans le traitement basé sur l’abstinence : le sevrage brutal ne fait qu’intensifier les envies. Cette découverte a permis d’expliquer pourquoi les rechutes sont fréquentes. Sinclair a publié ses résultats dans une poignée de revues et, au début des années 1970, il s’est installé en Finlande, attiré par la possibilité de travailler dans ce qu’il considérait comme le meilleur laboratoire de recherche sur l’alcool au monde, avec des rats spéciaux qui avaient été élevés pour préférer l’alcool à l’eau. Il a passé la décennie suivante à faire des recherches sur l’alcool et le cerveau.

Sinclair en est venu à croire que les gens développent des problèmes d’alcool par le biais d’un processus chimique : chaque fois qu’ils boivent, les endorphines libérées dans le cerveau renforcent certaines synapses. Plus ces synapses se renforcent, plus la personne est susceptible de penser à l’alcool, et finalement d’en avoir envie – jusqu’à ce que presque n’importe quoi puisse déclencher une soif d’alcool, et que la consommation devienne compulsive.

Sinclair a émis l’hypothèse que si l’on pouvait empêcher les endorphines d’atteindre leur cible, les récepteurs opiacés du cerveau, on pourrait progressivement affaiblir les synapses, et les envies disparaîtraient. Pour vérifier cette hypothèse, il a administré des antagonistes des opiacés, c’est-à-dire des médicaments qui bloquent les récepteurs des opiacés, à des rats amateurs d’alcool spécialement élevés. Il a constaté que si les rats prenaient le médicament chaque fois qu’on leur donnait de l’alcool, ils buvaient progressivement de moins en moins. Il a publié ses résultats dans des revues à comité de lecture à partir des années 1980.

Des études ultérieures ont révélé qu’un antagoniste opioïde appelé naltrexone était sûr et efficace pour les humains, et Sinclair a commencé à travailler avec des cliniciens en Finlande. Il a suggéré de prescrire aux patients de la naltrexone à prendre une heure avant de boire. Au fur et à mesure que leurs envies s’atténuaient, ils pouvaient alors apprendre à contrôler leur consommation. De nombreux essais cliniques ont confirmé l’efficacité de la méthode et, en 2001, Sinclair a publié dans la revue Alcohol and Alcoholism un article faisant état d’un taux de réussite de 78 % pour aider les patients à réduire leur consommation à environ 10 verres par semaine. Certains ont arrêté de boire entièrement.

J’ai visité l’un des trois centres de traitement privés, appelés les cliniques Contral, que Sinclair a cofondés en Finlande. (Il y en a un autre en Espagne.) Au cours des 18 dernières années, plus de 5 000 Finlandais se sont adressés aux cliniques Contral pour obtenir de l’aide pour un problème d’alcool. Soixante-quinze pour cent d’entre eux ont réussi à réduire leur consommation à un niveau sûr.

Les Finlandais sont réputés pour leur discrétion, aussi ai-je dû me rendre tôt le matin, avant l’arrivée de tout patient, pour rencontrer Jukka Keski-Pukkila, le PDG. Il m’a servi du café et m’a fait visiter la clinique, située dans le centre-ville d’Helsinki. Le traitement le plus courant consiste en six mois de thérapie cognitivo-comportementale, une forme de thérapie axée sur les objectifs, avec un psychologue clinicien. Le traitement comprend aussi généralement un examen physique, des analyses de sang et une ordonnance de naltrexone ou de nalméfène, un antagoniste opioïde plus récent approuvé dans plus de deux douzaines de pays. Lorsque j’ai demandé combien tout cela coûtait, Keski-Pukkila a semblé mal à l’aise. « Eh bien », m’a-t-il dit, « c’est 2 000 euros ». Cela représente environ 2 500 dollars – une fraction du coût d’une cure de désintoxication en milieu hospitalier aux États-Unis, qui atteint couramment des dizaines de milliers de dollars pour un séjour de 28 jours.

Lorsque j’ai dit cela à Keski-Pukkila, ses yeux se sont écarquillés. « Que font-ils pour cet argent ? » a-t-il demandé. J’ai énuméré certains des traitements proposés dans les centres de réadaptation haut de gamme : thérapie équine, thérapie par l’art, labyrinthes de pleine conscience dans le désert. « Ça n’a pas l’air scientifique », a-t-il dit, perplexe. Je n’ai pas mentionné que certains établissements dépouillés facturent jusqu’à 40 000 $ par mois et n’offrent aucun traitement autre que des séances d’AA dirigées par des conseillers minimalement qualifiés.

Alors que je faisais des recherches pour cet article, je me suis demandé ce que cela ferait d’essayer la naltrexone, que la Food and Drug Administration américaine a approuvée pour le traitement de l’abus d’alcool en 1994. J’ai demandé à mon médecin s’il était prêt à me faire une ordonnance. Comme on pouvait s’y attendre, il a répondu par la négative. Je n’ai pas de problème d’alcool et il a dit qu’il ne pouvait pas me proposer de médicaments pour une « expérience ». Il ne restait donc qu’Internet, ce qui était assez facile. J’ai commandé de la naltrexone en ligne et j’ai reçu un paquet de 10 pilules emballées dans une feuille d’aluminium environ une semaine plus tard. Le coût était de 39 $.

Le premier soir, j’ai pris une pilule à 6h30. Une heure plus tard, j’ai siroté un verre de vin et je n’ai presque rien ressenti – aucun effet calmant, aucun des chaleureux contentements qui signalent habituellement la fin de ma journée de travail et le début d’une soirée relaxante. J’ai fini le verre et je m’en suis servi un deuxième. À la fin du dîner, j’ai levé les yeux pour constater que je l’avais à peine touché. Je n’avais jamais trouvé le vin aussi inintéressant. Était-ce un effet placebo ? C’est possible. Mais c’est ainsi. Le troisième soir, dans un restaurant où mon mari et moi avons partagé une bouteille de vin, la serveuse est venue remplir son verre deux fois ; le mien, pas une fois. Cela ne m’était jamais arrivé auparavant, sauf lorsque j’étais enceinte. Au bout de 10 jours, j’ai constaté que je n’attendais plus avec impatience un verre de vin au dîner. (Il est intéressant de noter que je me suis également sentie rassasiée beaucoup plus rapidement que d’habitude et que j’ai perdu deux kilos. En Europe, un antagoniste des opioïdes est testé sur les boulimiques.)

J’en étais un, bien sûr. Mon expérience était motivée par une curiosité personnelle, pas par une enquête scientifique. Mais j’ai certainement eu l’impression de désapprendre quelque chose – le plaisir de ce premier verre ? Le désir de ce verre ? Les deux ? Je ne peux pas vraiment le dire.

Les patients sous naltrexone doivent être motivés pour continuer à prendre la pilule. Mais Sari Castrén, psychologue à la clinique Contral que j’ai visitée à Helsinki, m’a dit que lorsque les patients viennent se faire soigner, ils veulent absolument changer le rôle que l’alcool a pris dans leur vie. Ils ont essayé de ne pas boire et de contrôler leur consommation d’alcool, mais sans succès – leurs envies sont trop fortes. Mais avec la naltrexone ou le nalméfène, ils sont capables de boire moins, et les avantages deviennent vite évidents : ils dorment mieux. Ils ont plus d’énergie et se sentent moins coupables. Ils se sentent fiers. Ils sont capables de lire, de regarder des films ou de jouer avec leurs enfants pendant le temps où ils auraient bu.

Dans les séances de thérapie, Castrén demande aux patients de mettre en balance le plaisir de boire et celui de ces nouvelles activités, ce qui les aide à voir la valeur du changement. Pourtant, l’association de la naltrexone et de la thérapie ne fonctionne pas pour tout le monde. Certains clients choisissent de prendre de l’Antabuse, un médicament qui déclenche des nausées, des vertiges et d’autres réactions inconfortables lorsqu’il est associé à la consommation d’alcool. Et certains patients sont incapables d’apprendre à boire sans perdre le contrôle. Dans ces cas-là (environ 10 % des patients), Mme Castrén recommande l’abstinence totale d’alcool, mais elle laisse ce choix aux patients. « La sobriété est leur décision, basée sur leur propre découverte », m’a-t-elle dit.

Claudia Christian, une actrice qui vit à Los Angeles (elle est surtout connue pour avoir joué dans la série télévisée de science-fiction des années 1990 Babylon 5), a découvert la naltrexone lorsqu’elle est tombée sur un prospectus pour Vivitrol, une forme injectable du médicament, dans un centre de désintoxication en Californie en 2009. Elle avait essayé les Alcooliques Anonymes et les cures de désintoxication traditionnelles sans succès. Elle a fait des recherches en ligne sur le médicament, a demandé à un médecin de le prescrire et a commencé à prendre une dose environ une heure avant de boire, comme le recommande Sinclair. Elle dit que l’effet a été comme si elle avait appuyé sur un bouton. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle a pu boire un seul verre et s’arrêter. Elle prévoit de continuer à prendre de la naltrexone indéfiniment et est devenue un défenseur de la méthode de Sinclair : elle a créé une organisation à but non lucratif pour les personnes qui cherchent des informations à ce sujet et a réalisé un documentaire intitulé One Little Pill.

Aux États-Unis, les médecins prescrivent généralement la naltrexone pour un usage quotidien et disent aux patients d’éviter l’alcool, au lieu de leur indiquer de prendre le médicament à chaque fois qu’ils prévoient de boire, comme le conseillerait Sinclair. Les experts ne s’accordent pas sur la meilleure approche – Sinclair est catégorique : les médecins américains ne voient pas tout le potentiel du médicament – mais les deux semblent fonctionner : la naltrexone a permis de réduire la consommation d’alcool dans plus d’une douzaine d’essais cliniques, dont un essai à grande échelle financé par le National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, publié dans le JAMA en 2006. Ces résultats ont été largement négligés. Moins de 1 % des personnes traitées pour des problèmes d’alcool aux États-Unis se voient prescrire de la naltrexone ou tout autre médicament dont il a été démontré qu’il aide à contrôler la consommation d’alcool.

Pour comprendre pourquoi, il faut d’abord comprendre l’histoire.

L’approche américaine du traitement des problèmes d’alcool a des racines dans la relation amour-haine que le pays entretient depuis longtemps avec l’alcool. Les premiers colons sont arrivés avec une grande soif de whisky et de cidre dur, et dans les premiers jours de la république, l’alcool était l’une des rares boissons qui était fiable contre la contamination. (Il était également moins cher que le café ou le thé.) L’historien W. J. Rorabaugh a estimé qu’entre les années 1770 et 1830, l’Américain moyen de plus de 15 ans consommait au moins cinq gallons d’alcool pur par an – l’équivalent approximatif de trois verres d’alcool fort par jour.

La ferveur religieuse, aidée par l’introduction de systèmes publics de filtration de l’eau, a contribué à galvaniser le mouvement de tempérance, qui a culminé en 1920 avec la prohibition. Cette expérience a pris fin après 14 ans, mais la culture de la boisson qu’elle a encouragée – discrétion et beuveries frénétiques – persiste.

En 1934, juste après l’abrogation de la Prohibition, un agent de change raté nommé Bill Wilson est entré en titubant dans un hôpital de Manhattan. Wilson était connu pour boire deux litres de whisky par jour, une habitude dont il avait tenté de se défaire à plusieurs reprises. On lui a administré l’hallucinogène belladone, un traitement expérimental contre les dépendances, et depuis son lit d’hôpital, il a appelé Dieu pour qu’il desserre l’emprise de l’alcool. Il dit avoir vu un éclair de lumière et ressenti une sérénité qu’il n’avait jamais connue auparavant. Il a arrêté l’alcool pour de bon. L’année suivante, il a cofondé les Alcooliques anonymes. Il a basé ses principes sur les croyances du groupe évangélique Oxford, qui enseignait que les gens étaient des pécheurs qui, par la confession et l’aide de Dieu, pouvaient redresser leur chemin.

Les AA ont comblé un vide dans le monde médical, qui à l’époque avait peu de réponses pour les gros buveurs. En 1956, l’American Medical Association a fait de l’alcoolisme une maladie, mais les médecins continuaient à offrir peu de choses au-delà du traitement standard qui existait depuis des décennies : la désintoxication dans des services psychiatriques d’État ou des sanatoriums privés. Avec l’essor des Alcooliques Anonymes, les hôpitaux ont commencé à créer des « services d’alcoolisme », où les patients étaient désintoxiqués mais ne recevaient aucun autre traitement médical. Au lieu de cela, les membres des AA – qui, dans le cadre des 12 étapes, s’engagent à aider les autres alcooliques – se présentaient au chevet des malades et invitaient les nouveaux sobres à des réunions.

Un spécialiste des relations publiques et membre précoce des AA nommé Marty Mann s’est efforcé de diffuser le principal principe du groupe : les alcooliques étaient atteints d’une maladie qui les rendait impuissants face à l’alcool. En d’autres termes, leur consommation d’alcool est une maladie, et non un défaut moral. Paradoxalement, la prescription pour cette condition médicale était un ensemble de mesures spirituelles qui exigeaient d’accepter une puissance supérieure, de faire un « inventaire moral sans peur », d’admettre « la nature exacte de nos torts » et de demander à Dieu de supprimer tous les défauts de caractère.

Mann a contribué à ce que ces idées fassent leur chemin jusqu’à Hollywood. Dans Le Week-end perdu de 1945, un romancier en difficulté tente de dénouer son blocage d’écrivain avec de l’alcool, avec un effet dévastateur. Dans Days of Wine and Roses, sorti en 1962, Jack Lemmon sombre dans l’alcoolisme avec sa femme, interprétée par Lee Remick. Il trouve de l’aide auprès des AA, mais elle rejette le groupe et perd sa famille.

Mann a également collaboré avec un physiologiste nommé E. M. Jellinek. Mann était désireux de soutenir les revendications scientifiques derrière AA, et Jellinek voulait se faire un nom dans le domaine croissant de la recherche sur l’alcool. En 1946, Jellinek a publié les résultats d’une enquête envoyée par courrier à 1 600 membres des AA. Seuls 158 ont été retournés. Jellinek et Mann en ont éliminé 45 qui avaient été mal remplis et 15 autres remplis par des femmes, dont les réponses étaient si différentes de celles des hommes qu’elles risquaient de compliquer les résultats. À partir de ce petit échantillon – 98 hommes – Jellinek a tiré des conclusions radicales sur les « phases de l’alcoolisme », qui comprenaient une succession inévitable de crises d’ivresse menant à des trous de mémoire, des « peurs indéfinissables » et le fait de toucher le fond. Bien que l’article soit assorti de mises en garde quant à son manque de rigueur scientifique, il est devenu l’évangile des AA.

Jellinek a toutefois tenté par la suite de prendre ses distances avec ces travaux et avec les Alcooliques Anonymes. Ses idées en sont venues à être illustrées par un tableau montrant comment les alcooliques progressent : ils boivent occasionnellement pour se soulager, boivent en cachette, se culpabilisent, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’ils touchent le fond ( » défaite complète admise « ), puis se rétablissent. Si vous pouviez vous situer même au début de la trajectoire descendante sur cette courbe, vous pouviez voir où votre consommation d’alcool se dirigeait. En 1952, Jellinek note que le mot alcoolique a été adopté pour décrire toute personne qui boit de façon excessive. Il a prévenu que l’utilisation excessive de ce mot minerait le concept de maladie. Plus tard, il a supplié AA de rester en dehors du chemin des scientifiques qui tentent de faire des recherches objectives.

Mais les partisans de AA ont travaillé pour s’assurer que leur approche reste centrale. Marty Mann s’est joint à des Américains éminents, dont Susan Anthony, la petite-nièce de Susan B. Anthony, Jan Clayton, la maman de Lassie, et des officiers militaires décorés, pour témoigner devant le Congrès. John D. Rockefeller Jr, un abstinent de longue date, a été l’un des premiers à encourager le groupe.

En 1970, le sénateur Harold Hughes de l’Iowa, membre des AA, a persuadé le Congrès d’adopter la Comprehensive Alcohol Abuse and Alcoholism Prevention, Treatment, and Rehabilitation Act. Cette loi prévoyait la création de l’Institut national sur l’abus d’alcool et l’alcoolisme, ainsi qu’un financement dédié à l’étude et au traitement de l’alcoolisme. Le NIAAA, à son tour, a financé le groupe de défense à but non lucratif de Marty Mann, le National Council on Alcoholism, pour éduquer le public. L’organisme à but non lucratif est devenu un porte-parole des croyances des AA, en particulier l’importance de l’abstinence, et a parfois travaillé pour étouffer les recherches qui remettent en question ces croyances.

En 1976, par exemple, la Rand Corporation a publié une étude portant sur plus de 2 000 hommes qui avaient été patients dans 44 centres de traitement différents financés par la NIAAA. Le rapport notait que 18 mois après le traitement, 22 % des hommes buvaient modérément. Les auteurs ont conclu qu’il était possible pour certains hommes dépendants de l’alcool de revenir à une consommation contrôlée. Des chercheurs du Conseil national sur l’alcoolisme ont affirmé que cette nouvelle pouvait amener les alcooliques à croire à tort qu’ils pouvaient boire en toute sécurité. Le NIAAA, qui avait financé la recherche, la répudia. Rand a répété l’étude, cette fois sur une période de quatre ans. Les résultats étaient similaires.

Après l’adoption de la loi Hughes, les assureurs ont commencé à reconnaître l’alcoolisme comme une maladie et à payer pour le traitement. Des centres de désintoxication à but lucratif ont fleuri dans tout le pays, les débuts de ce qui allait devenir une industrie de plusieurs milliards de dollars. (Hughes est lui-même devenu un entrepreneur de traitement, après avoir pris sa retraite du Sénat). Si Betty Ford et Elizabeth Taylor pouvaient déclarer qu’elles étaient alcooliques et demander de l’aide, il en allait de même pour les gens ordinaires qui luttaient contre l’alcool. Aujourd’hui, il y a plus de 13 000 centres de désintoxication aux États-Unis, et 70 à 80 % d’entre eux respectent les 12 étapes, selon Anne M. Fletcher, l’auteur de Inside Rehab, un livre de 2013 qui enquête sur l’industrie du traitement.

Le problème est que rien dans l’approche en 12 étapes ne s’inspire de la science moderne : pas la formation du caractère, pas l’amour vache, pas même le séjour standard de 28 jours en désintoxication.

Marvin D. Seppala, le médecin en chef de la Hazelden Betty Ford Foundation dans le Minnesota, l’un des plus anciens établissements de réadaptation en milieu hospitalier du pays, a décrit pour moi comment 28 jours sont devenus la norme : « En 1949, les fondateurs ont constaté qu’il fallait environ une semaine pour se désintoxiquer, une autre semaine pour venir autour donc savoir ce qu’ils faisaient, et après quelques semaines, ils allaient bien, et stable. C’est comme ça que ça a duré 28 jours. Il n’y a pas de magie là-dedans. »

Tom McLellan, professeur de psychologie à l’école de médecine de l’Université de Pennsylvanie, qui a été adjoint au tsar américain de la drogue et est conseiller. L’alcool agit sur de nombreuses parties du cerveau, ce qui le rend, à certains égards, plus complexe que des drogues comme la cocaïne et l’héroïne, qui ne ciblent qu’une seule zone du cerveau. Entre autres effets, l’alcool augmente la quantité de GABA (acide gamma-aminobutyrique), une substance chimique qui ralentit l’activité du système nerveux, et diminue le flux de glutamate, qui active le système nerveux. (C’est pourquoi la consommation d’alcool peut vous permettre de vous détendre, de vous débarrasser de vos inhibitions et d’oublier vos soucis). L’alcool incite également le cerveau à libérer de la dopamine, une substance chimique associée au plaisir.

Au fil du temps, cependant, le cerveau d’un gros buveur s’adapte au flux régulier d’alcool en produisant moins de GABA et plus de glutamate, ce qui entraîne anxiété et irritabilité. La production de dopamine ralentit également, et la personne ressent moins de plaisir dans les activités quotidiennes. Combinés, ces changements entraînent progressivement un changement crucial : au lieu de boire pour se sentir bien, la personne finit par boire pour éviter de se sentir mal. L’alcool endommage également le cortex préfrontal, qui est responsable de l’évaluation des risques et de la régulation du comportement – une raison pour laquelle certaines personnes continuent à boire même si elles se rendent compte que cette habitude détruit leur vie. La bonne nouvelle, c’est que les dégâts peuvent être réparés si les personnes concernées parviennent à contrôler leur consommation.

Des études portant sur des jumeaux et des enfants adoptés suggèrent qu’environ la moitié de la vulnérabilité d’une personne au trouble de la consommation d’alcool est héréditaire, et que l’anxiété, la dépression et l’environnement – tous considérés comme des « problèmes extérieurs » par de nombreux membres des Alcooliques anonymes et de l’industrie de la réadaptation – jouent également un rôle. Pourtant, la science ne peut pas encore expliquer complètement pourquoi certains gros buveurs deviennent physiologiquement dépendants de l’alcool et d’autres non, ni pourquoi certains se rétablissent alors que d’autres pataugent. Nous ne savons pas quelle quantité d’alcool est nécessaire pour provoquer des changements majeurs dans le cerveau, ni si le cerveau des personnes dépendantes de l’alcool est, à certains égards, différent du cerveau « normal » au départ. Ce que nous savons, dit McLellan, c’est que « le cerveau des personnes dépendantes de l’alcool n’est pas comme celui des personnes non dépendantes de l’alcool ».

Bill Wilson, le père fondateur des AA, avait raison lorsqu’il insistait, il y a 80 ans, sur le fait que la dépendance à l’alcool est une maladie, et non un défaut moral. Pourquoi, alors, la traitons-nous si rarement médicalement ? C’est une question que j’ai entendue à maintes reprises de la part de chercheurs et de cliniciens. « Les troubles liés à l’alcoolisme et à la toxicomanie sont du domaine de la médecine », déclare Mme McLellan. « Ce n’est pas le domaine des prêtres. »

Lorsque le centre de traitement Hazelden a ouvert ses portes en 1949, il a épousé cinq objectifs pour ses patients : se comporter de manière responsable, assister aux conférences sur les 12 étapes, faire son lit, rester sobre et parler avec les autres patients. Aujourd’hui encore, le site Web de Hazelden indique:

Les personnes dépendantes de l’alcool peuvent être secrètes, égocentriques et remplies de ressentiment. En réponse, les fondateurs d’Hazelden ont insisté pour que les patients s’occupent des détails de la vie quotidienne, racontent leur histoire et s’écoutent les uns les autres… Cela a conduit à une découverte encourageante, qui est devenue la pierre angulaire du modèle Minnesota : Les alcooliques et les toxicomanes peuvent s’entraider.

C’est peut-être encourageant, mais ce n’est pas de la science. Lorsque l’industrie de la réadaptation a commencé à se développer dans les années 1970, ses motifs de profit se sont parfaitement accordés avec l’opinion des AA selon laquelle le conseil pouvait être dispensé par des personnes qui avaient elles-mêmes lutté contre la dépendance, plutôt que par des médecins et des professionnels de la santé mentale hautement qualifiés (et hautement rémunérés). Aucun autre domaine de la médecine ou du conseil ne fait de telles concessions.

Il n’existe pas d’examen de certification national obligatoire pour les conseillers en toxicomanie. Le rapport 2012 de l’Université Columbia sur la médecine de la toxicomanie a révélé que seuls six États exigeaient que les conseillers en alcoolisme et en toxicomanie aient au moins une licence et qu’un seul État, le Vermont, exigeait un master. Quatorze États n’avaient aucune exigence de licence que ce soit – même pas un GED ou un cours d’introduction était nécessaire – et pourtant les conseillers sont souvent appelés par le système judiciaire et les conseils médicaux à donner des avis d’experts sur les perspectives de rétablissement de leurs clients.

Mark Willenbring, le psychiatre de St. Paul, a grimacé quand j’ai mentionné cela. Paul, a grimacé quand j’ai mentionné cela. « Qu’est-ce qui ne va pas, » m’a-t-il demandé rhétoriquement, « avec des gens sans qualifications ou talents – autres que d’être des alcooliques en voie de guérison – étant autorisés en tant que professionnels avec un pouvoir de décision sur la question de savoir si vous êtes emprisonné ou si vous perdez votre licence médicale ?

« L’histoire et l’état actuel sont vraiment, vraiment lamentables », a déclaré Willenbring.

Peut-être encore pire est le rythme de la recherche sur les médicaments pour traiter le trouble de l’utilisation de l’alcool. La FDA n’en a approuvé que trois : L’Antabuse, le médicament qui provoque des nausées et des vertiges lorsqu’il est pris avec de l’alcool ; l’acamprosate, qui s’est avéré utile pour calmer les envies de boire ; et la naltrexone. (Il existe également le Vivitrol, la forme injectable de la naltrexone.)

Reid K. Hester, psychologue et directeur de la recherche chez Behavior Therapy Associates, une organisation de psychologues à Albuquerque, dit qu’il y a longtemps eu une résistance aux États-Unis à l’idée que le trouble de la consommation d’alcool peut être traité par des médicaments. Pendant une brève période, DuPont, qui détenait le brevet du naltrexone lorsque la FDA l’a approuvé pour le traitement de l’abus d’alcool en 1994, a payé Hester pour parler du médicament lors de conférences médicales. « La réaction était toujours « Comment pouvez-vous donner des médicaments aux alcooliques ? ». « , se souvient-il.

Hester affirme que cette attitude remonte aux années 50 et 60, lorsque les psychiatres prescrivaient régulièrement aux gros buveurs du Valium et d’autres sédatifs présentant un fort potentiel d’abus. De nombreux patients se sont retrouvés dépendants à la fois de l’alcool et des benzodiazépines. « Ils me regardaient comme si je faisais la promotion de La Vallée des poupées 2.0 », raconte Hester.

Il y a eu quelques progrès : le centre Hazelden a commencé à prescrire de la naltrexone et de l’acamprosate aux patients en 2003. Mais cela fait d’Hazelden un pionnier parmi les centres de réadaptation. « Tout le monde a un parti pris », m’a dit Marvin Seppala, le médecin-chef. « Je pensais honnêtement que AA était le seul moyen pour quiconque de devenir sobre, mais j’ai appris que j’avais tort. »

Stephanie O’Malley, chercheuse clinique en psychiatrie à Yale qui a étudié l’utilisation de la naltrexone et d’autres médicaments pour le trouble de la consommation d’alcool pendant plus de deux décennies, dit que l’utilisation limitée de la naltrexone est « déconcertante ». »

« Il n’y a jamais eu de campagne pour ce médicament qui disait : « Demandez à votre médecin » », dit-elle. « Il n’y a jamais eu de tentative d’atteindre les consommateurs ». Peu de médecins acceptaient qu’il soit possible de traiter le trouble de l’usage de l’alcool avec une pilule. Et maintenant que le naltrexone est disponible sous une forme générique peu coûteuse, les sociétés pharmaceutiques sont peu incitées à en faire la promotion.

Dans une étude récente, O’Malley a constaté que le naltrexone était efficace pour limiter la consommation chez les buveurs d’âge collégial. Le médicament a aidé les sujets à ne pas dépasser le seuil légal d’intoxication, soit un taux d’alcoolémie de 0,08 %. Le naltrexone n’est cependant pas une solution miracle. Nous ne savons pas encore pour qui il est le plus efficace. D’autres médicaments pourraient aider à combler les lacunes. O’Malley et d’autres chercheurs ont constaté, par exemple, que la varénicline, un médicament pour le sevrage tabagique, s’est révélée prometteuse pour réduire la consommation d’alcool. Il en va de même pour le topirimate, un médicament contre les crises, et le baclofène, un relaxant musculaire. « Certains de ces médicaments devraient être pris en compte dans les cabinets de soins primaires », affirme M. O’Malley. « Et ils ne le sont tout simplement pas. »

À la fin du mois d’août, j’ai visité Alltyr, une clinique que Willenbring a fondée à Saint-Paul. C’est là que J.G. a finalement trouvé de l’aide.

Après ses séjours en cure de désintoxication, J.G. a continué à chercher des alternatives aux programmes en 12 étapes. Il a lu des articles sur le baclofène et sur la façon dont il pouvait atténuer à la fois l’anxiété et les envies d’alcool, mais son médecin ne voulait pas le prescrire. En désespoir de cause, J.G. s’est tourné vers un psychiatre de Chicago qui lui a rédigé une ordonnance de baclofène sans jamais le rencontrer en personne et a fini par voir sa licence suspendue. Puis, fin 2013, la femme de J.G. est tombée sur le site Web d’Alltyr et a découvert, à 20 minutes de son cabinet d’avocat, un expert nationalement connu dans le traitement des troubles liés à l’alcoolisme et à la toxicomanie.

J.G. voit maintenant Willenbring une fois toutes les 12 semaines. Au cours de ces séances, Willenbring vérifie les habitudes de sommeil de J.G. et renouvelle son ordonnance de baclofène (Willenbring connaissait les études sur le baclofène et l’alcool, et a convenu qu’il s’agissait d’une option thérapeutique viable), et lui prescrit occasionnellement du Valium pour son anxiété. J.G. ne boit pas du tout ces jours-ci, bien qu’il n’exclue pas la possibilité de prendre une bière de temps en temps à l’avenir.

J’ai également parlé avec un autre patient Alltyr, Jean, une styliste florale du Minnesota âgée d’une cinquantaine d’années qui, à l’époque, voyait Willenbring trois ou quatre fois par mois, mais qui a depuis réduit sa fréquence à une fois tous les deux mois. « En fait, j’ai hâte d’y aller », m’a-t-elle dit. À 50 ans, Jean (qui a demandé à être identifiée par son deuxième prénom) a vécu un déménagement difficile et un changement de carrière, et elle a commencé à apaiser ses regrets avec une bouteille de vin rouge par jour. Lorsque Jean a avoué son habitude à son médecin l’année dernière, elle a été orientée vers un conseiller en toxicomanie. À la fin de la première séance, le conseiller a posé un diagnostic : » Vous êtes une ivrogne « , lui a-t-il dit, et il lui a suggéré d’aller aux AA.

Cette idée a mis Jean mal à l’aise. Comment les gens pouvaient-ils aller mieux en racontant les pires moments de leur vie à des étrangers ? Pourtant, elle y est allée. L’histoire de chaque membre semblait pire que la précédente : Un homme avait percuté un poteau téléphonique avec sa voiture. Un autre décrivait ses évanouissements violents. Une femme porte la culpabilité d’avoir eu un enfant atteint du syndrome d’alcoolisme fœtal. Tout le monde parlait de son « cerveau alcoolique » et de la façon dont sa « maladie » le faisait agir », m’a dit Jean. Elle ne pouvait pas comprendre. Elle ne croyait pas que son affection pour le pinot noir était une maladie, et elle se hérissait aux lignes que les gens lisaient dans le Grand Livre : « Nous pensions pouvoir trouver une voie plus douce, plus facile », récitaient-ils. « Mais nous n’avons pas pu. »

Sûrement, pensait Jean, la médecine moderne devait offrir une forme d’aide plus actuelle.

Alors elle a trouvé Willenbring. Lors de ses séances avec lui, elle parle de souvenirs troublants qui, selon elle, ont contribué à faire grimper sa consommation d’alcool. Elle a parfois bu un verre ; Willenbring appelle cela une « recherche », pas une « rechute ». Il n’y a pas de dévalorisation, pas d’étiquettes, pas de jugement, pas de livre à porter sur soi, pas d’enlèvement de votre « médaille » « , dit Jean, une référence aux jetons que les membres des AA gagnent lorsqu’ils atteignent certaines étapes de sobriété.

Dans son traitement, Willenbring utilise un mélange d’approches comportementales et de médicaments. La consommation modérée d’alcool n’est pas une possibilité pour tous les patients, et il pèse de nombreux facteurs lorsqu’il décide de recommander ou non l’abstinence à vie. Il est peu probable qu’il considère la modération comme un objectif pour les patients souffrant de troubles graves de la consommation d’alcool. (Selon le DSM-5, les patients souffrant d’un trouble grave présentent au moins six symptômes du trouble, tels qu’une consommation fréquente d’alcool supérieure à celle prévue, une tolérance accrue, des tentatives infructueuses de réduction de la consommation, des fringales, l’absence d’obligations en raison de la consommation d’alcool et la poursuite de la consommation d’alcool malgré les conséquences personnelles ou sociales négatives). Il n’est pas non plus enclin à suggérer la modération aux patients qui présentent des troubles de l’humeur, de l’anxiété ou de la personnalité, des douleurs chroniques ou un manque de soutien social. « Nous pouvons fournir un traitement basé sur le stade où se trouvent les patients », a déclaré Willenbring. C’est un changement radical par rapport à la délivrance d’une même ordonnance à tout le monde.

La difficulté de déterminer quels patients sont de bons candidats à la modération est une mise en garde importante. Mais promouvoir l’abstinence comme seul objectif valable du traitement dissuade probablement les personnes souffrant de troubles légers ou modérés de l’usage de l’alcool de demander de l’aide. La perspective de ne plus jamais boire une seule gorgée est pour le moins décourageante. Elle s’accompagne de coûts sociaux et pourrait même être pire pour la santé que la consommation modérée d’alcool : des recherches ont montré que le fait de boire un verre ou deux par jour pouvait réduire le risque de maladie cardiaque, de démence et de diabète.

Pour beaucoup, cependant, l’idée d’un rétablissement sans abstinence est anathème.

Nul ne le sait mieux que Mark et Linda Sobell, qui sont tous deux psychologues. Dans les années 1970, le couple a mené une étude auprès d’un groupe de 20 patients du sud de la Californie chez qui on avait diagnostiqué une dépendance à l’alcool. Au cours de 17 séances, ils ont appris aux patients à identifier leurs déclencheurs, à refuser des boissons et à adopter d’autres stratégies pour les aider à boire en toute sécurité. Lors d’une étude de suivi menée deux ans plus tard, les patients ont connu moins de jours de forte consommation d’alcool et plus de jours sans consommation d’alcool qu’un groupe de 20 patients dépendants de l’alcool à qui l’on avait demandé de s’abstenir totalement de boire. (Les deux groupes ont reçu un traitement hospitalier standard, qui comprenait une thérapie de groupe, des réunions des AA et des médicaments). Les Sobell ont publié leurs résultats dans des revues à comité de lecture.

En 1980, l’Université de Toronto a recruté le couple pour mener des recherches à sa prestigieuse Fondation de recherche sur la toxicomanie. « Nous n’avions pas l’intention de défier la tradition », m’a dit Mark Sobell. « Nous voulions simplement faire de la bonne recherche. » Tout le monde ne voyait pas les choses de cette façon. En 1982, les partisans de l’abstinence ont attaqué les Sobell dans la revue Science ; l’un des auteurs, un psychologue de l’UCLA nommé Irving Maltzman, les a plus tard accusés de truquer leurs résultats. L’article de Science a fait l’objet d’une grande attention, notamment d’un reportage dans le New York Times et d’un segment dans l’émission 60 Minutes.

Au cours des années suivantes, quatre groupes d’enquêteurs aux États-Unis et au Canada ont blanchi le couple de ces accusations. Leurs études étaient exactes. Mais les disculpations n’ont eu que peu d’impact, selon Mark Sobell : « Peut-être un paragraphe en page 14 » du journal.

Le regretté G. Alan Marlatt, un chercheur respecté dans le domaine de la toxicomanie à l’Université de Washington, a commenté la controverse dans un article paru en 1983 dans American Psychologist. « Malgré le fait que les principes de base du modèle de la maladie n’ont pas encore été vérifiés scientifiquement », écrivait Marlatt, « les défenseurs du modèle de la maladie continuent d’insister sur le fait que l’alcoolisme est un trouble unitaire, une maladie progressive qui ne peut être arrêtée que temporairement par une abstention totale. »

Ce qui est stupéfiant, 32 ans plus tard, c’est que peu de choses ont changé.

Les Sobell sont retournés aux États-Unis au milieu des années 1990 pour enseigner et mener des recherches à l’université Nova Southeastern, à Fort Lauderdale, en Floride. Ils dirigent également une clinique. Comme Willenbring dans le Minnesota, ils font partie d’un petit nombre de chercheurs et de cliniciens, principalement dans les grandes villes, qui aident certains patients à apprendre à boire avec modération.

« Nous nous accrochons à cette théorie de la taille unique, même lorsqu’une personne a un petit problème », m’a dit Mark Sobell. » L’idée est la suivante : ‘Bon, c’est peut-être la personne que vous êtes maintenant, mais c’est là que ça va, et il n’y a qu’une seule façon de régler le problème’. « Sobell a fait une pause. « Mais nous avons 50 ans de recherche qui disent que, il y a des chances que ce ne soit pas comme ça que ça se passe. Nous pouvons changer le cours des choses. »

Lors de ma visite en Finlande, j’ai interviewé P., un ancien patient de la clinique Contral qui m’a demandé de n’utiliser que son initiale de famille afin de protéger sa vie privée. Il m’a dit que pendant des années, il avait bu avec excès, parfois jusqu’à 20 verres à la fois. Médecin et chercheur universitaire de 38 ans, il se décrit comme une personne aux manières douces lorsqu’il est sobre. Sa femme a trouvé une clinique Contral en ligne, et P. a accepté d’y aller. Dès sa première dose de naltrexone, il s’est senti différent – en contrôle de sa consommation pour la première fois. P. prévoit d’utiliser le naltrexone pour le reste de sa vie. Il boit deux, voire trois, fois par mois. Selon les normes américaines, ces épisodes sont considérés comme des crises d’ivresse, puisqu’il lui arrive de boire plus de cinq verres en une seule fois. Mais c’est une forte baisse par rapport aux 80 verres par mois qu’il consommait avant de commencer le traitement – et aux yeux des Finlandais, c’est un succès.

Sari Castrén, la psychologue que j’ai rencontrée à Contral, dit que de telles trajectoires sont la règle chez ses patients. « Les aider à trouver ce chemin est tellement gratifiant », dit-elle. « C’est une façon plus douce d’envisager la dépendance. Il n’est pas nécessaire que ce soit aussi noir et blanc. »

J.G. est d’accord. Il se sent beaucoup plus confiant et stable, dit-il, que lorsqu’il buvait. Il a réussi à boire avec modération à l’occasion, sans perte de contrôle ni désir de consommer davantage le lendemain. Mais pour l’instant, il est satisfait de ne pas boire. « J’ai l’impression que c’est un gros risque », dit-il. Et il a plus d’enjeu maintenant – sa fille est née en juin 2013, environ six mois avant qu’il ne trouve Willenbring.

L’élargissement de la couverture par l’Affordable Care Act pourrait-il nous inciter à repenser la façon dont nous traitons les troubles liés à l’alcool ? Cela reste à voir. Le Département de la santé et des services sociaux, le principal administrateur de la loi, évalue actuellement les traitements. Mais la législation ne spécifie pas de processus pour décider des méthodes à approuver, de sorte que les États et les compagnies d’assurance établissent leurs propres règles. La façon dont ils prendront ces décisions est un sujet de discussion en cours.

Pour autant, de nombreux leaders dans le domaine sont pleins d’espoir – y compris Tom McLellan, le psychologue de l’Université de Pennsylvanie. Son optimisme est particulièrement poignant : en 2008, il a perdu un fils à la suite d’une overdose de drogue. « Si je ne savais pas quoi faire pour mon enfant, alors que je connais ces choses et que je suis entouré d’experts, comment diable un instituteur ou un ouvrier du bâtiment va-t-il savoir ? » demande-t-il. Les Américains doivent exiger mieux, dit M. McLellan, tout comme ils l’ont fait pour le cancer du sein, le VIH et les maladies mentales. « Cela va devenir une prestation obligatoire, et les compagnies d’assurance vont vouloir payer pour des choses qui fonctionnent », dit-il. « Le changement est à portée de main. «