Due album si distinsero nel 1967, quel turbolento anno di mezzo secolo fa. Uno veniva dalla parte britannica dell’Atlantico – Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles – e l’altro dalla sua sponda americana – The Velvet Underground & Nico. Tra loro, hanno cambiato il suono del suono.

Questa settimana, l’album dei Velvet torna a casa, dove è stato concepito e registrato, dove è stato piantato il seme: New York. John Cale, che ha co-scritto la musica e suonato la viola e il basso, eseguirà canzoni dell’album – e qualche altro tesoro dei Velvet – alla Brooklyn Academy of Music, giovedì e venerdì, come ancora con la sua attuale band e un cast di ospiti.

L’album aveva una sonorità e uno stato d’animo diversi da qualsiasi altro prima o dopo: una bellezza dolorosa, una languida noia, un timbro, stranamente forse, sia caldo che metallico. Ascoltarlo era – ed è ancora – come avere un nervo scoperto accarezzato, a volte dolcemente, a volte un po’ troppo rudemente.

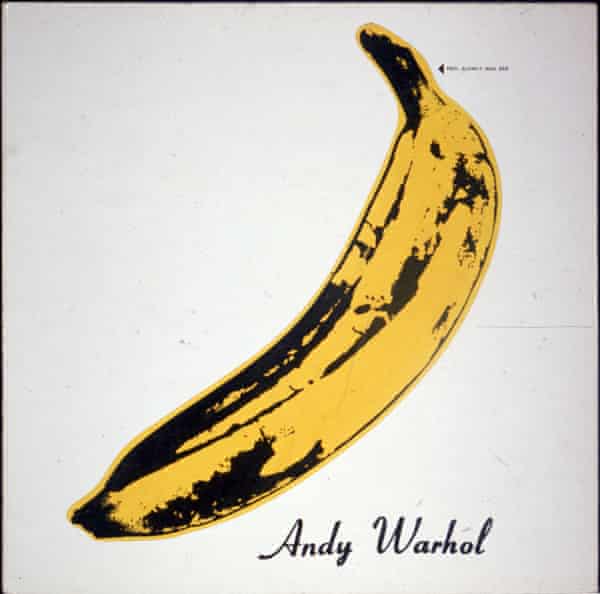

L’album fu registrato in una sala prove in Ludlow Street nel Lower East Side; solo Lou Reed alla voce aveva le cuffie. Fu prodotto da Andy Warhol – la cui opera d’arte abbellì anche la copertina dell’album – anche se apparentemente non parlò quasi mai. “Era lì”, dice Cale. “Diceva alcune cose, ma erano efficaci”. Non si parlava molto neanche tra i musicisti. “Non eravamo lì per cazzeggiare”, ha detto Cale a Rolling Stone.

Il quartetto e la cantante tedesca Nico hanno trovato un equilibrio alchemico: l’incontro di ghiaccio e fiamma nella voce di Nico, e quel distacco sagace e sornione in quella di Reed. Ma ciò che segnò veramente l’album fu la sua tessitura sonora, infusa dell’inimitabile drone di Cale: un’impollinazione incrociata tra la musica rock e la formazione classica nel suo nativo Galles, il lavoro con John Cage all’accademia musicale di Tanglewood nel Massachusetts, e gli esperimenti con i compositori La Monte Young e Terry Riley.

L’album fu un fuoco lento, vendendo solo 30.000 copie in cinque anni, sebbene, come disse notoriamente Brian Eno, “chiunque abbia comprato una di quelle 30.000 copie ha fondato una band”. E questa è la sua resistenza: come paesaggio sonoro, l’influenza dell’album è incommensurabilmente profonda e ampia, non solo sulla sensibilità e i sentimenti del suo pubblico ma anche sulla musica e i musicisti. Quell’intreccio di rock e drone – quella tonalità e quel timbro unici – confluì in quasi tutto ciò che seguì: il punk, l’elettronica-wall-of-sound, persino il jazz d’avanguardia e la “classica” contemporanea.

In un anno che vedeva la morte di Che Guevara, la rivolta in Messico e un colpo di stato militare in Grecia – in un mondo alla vigilia delle eruzioni del 1968 – l’album era studiatamente apolitico.

“È tutto subliminale”, dice Cale, “è tutto implicito”. Le emozioni in The Velvet Undergound & Nico sono crude e oneste, a volte affilate come bisturi, ma in un’epoca di idealismo, queste canzoni sono quanto di più lontano dall'”estate dell’amore” si possa ottenere.

E forse, 50 anni dopo, il disco è rivendicato come tale, poiché ci troviamo non tanto nell’aura di un'”età dell’Acquario” quanto in quella che Percy Bysshe Shelley descrisse due secoli fa come “un’età della disperazione”. Alcuni trovarono l’album cinico all’epoca, ma lo sguardo diagonale di Cale e Reed vedeva più accuratamente nel loro futuro – il nostro presente – che lo sguardo lambente di Joan Baez o Grace Slick.

La maggior parte dei Velvet Underground sono ora letteralmente così: Warhol, Reed, Sterling Morrison e la stessa Nico sono tutti morti. Il batterista Moe Tucker vive, più privatamente di Cale, che torna a New York questa settimana come un musicista di inquieta innovazione; ognuno dei suoi album da quel 50 anni fa diverso dall’ultimo.

Se il suo album Paris 1919 ha fatto progredire The Velvet Undergound &l’umore di Nico per riflettere l’Europa desolata alla fine della prima guerra mondiale, una piena orchestrazione dello stesso materiale eseguita a Cardiff e Londra nel 2010 ha raggiunto proporzioni mahleriane. Recenti esperimenti con un’orchestra d’archi e un coro hanno intrecciato una scala elettro-sinfonica con cromatismi che ci si aspetterebbe di sentire in Janáček. E sabato a New York, fatti gli omaggi, c’è un terzo concerto di musica solista, con coro e orchestra.

Ma tutto è cominciato lì nel 1967, con la musica che i concerti di questa settimana lasceranno in eredità a un’altra generazione, quella attuale. The Velvet Underground & Nico è stato finora eseguito due volte in questo ciclo di anniversari: nel maggio di quest’anno al Clarence Dock di Liverpool, dove Nadine Shah ha dato una versione lussuosamente vellutata di Femme Fatale, e il drone di Cale ha iniettato Venus in Furs con pulsazioni febbrili.

Prima di Merseyside, nella primavera del 2016, alla Philharmonie di Parigi, Cale e ospiti erano in concerto. L’acustica era abbastanza cristallina per sentire ogni misteriosa sfumatura di All Tomorrow’s Parties di Mark Lanegan, e per sapere che non c’è bisogno di Pete Doherty che si schianta su White Light/White Heat, ma evidenziando i tocchi di chitarra meravigliosamente articolati ma sobri – nello spirito dell’originale – di Dustin Boyer, ora il partner musicale di più lunga data di Cale.

A titolo di anticipazione per questa settimana, Cale e il “poeta slam” Saul Williams fecero qualcosa di straordinario per la resa parigina di Heroin: invece della riflessione introspettiva di Reed sull’oppiaceo stesso, Williams cantò, con rabbia epica, una canzone non tanto su un narcotico quanto un grido contro qualsiasi cosa sia nella società che porterebbe qualcuno a voler “annullare la mia vita”. Questo dimostra cosa possono fare 50 anni e una generazione a una canzone.

Queste sono le sorprese che renderanno il ritorno a New York di questa settimana molto più di un’escursione sul viale dei ricordi – l’album parla al presente e al futuro. Anche se il dettaglio indimenticabile a Parigi è stato un richiamo dei fantasmi, quando Cale si è preso la briga di cantare Sunday Morning, cantata da Reed nel disco.

Cale ha ingoiato un verso, per pura emozione, e ha detto il giorno dopo: “Non avevo mai cantato quella canzone. Hai notato il soffocamento? Il bello della musica è che non sai mai quando il tuo subconscio salta fuori e ti morde alla nuca. Ero di nuovo lì, in quel loft nel Lower East Side, proprio la domenica mattina, all’armonium, a suonare quella canzone.”

{{{topLeft}}

{{bottomLeft}}

{{{topRight}}

{{bottomRight}}

{{/goalExceededMarkerPercentage}}

{{/ticker}}

{{heading}}

{{#paragraphs}}

{{.}}}

{{{/paragrafi}}{{highlightedText}}

- Condividi su Facebook

- Condividi su Twitter

- Condividi via Email

- Condividi su LinkedIn

- Condividi su Pinterest

- Condividi su WhatsApp

- Condividi su Messenger