半世紀前の激動の1967年に際立った2枚のアルバムがあります。 ひとつはイギリスから来たビートルズの『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』、もうひとつはアメリカから来たヴェルヴェット・アンダーグラウンド&の『ニコ』である。

今週、ヴェルヴェッツのアルバムが、構想され、録音された場所、種がまかれた場所に戻ってくる。 ニューヨークだ。

このアルバムには、それ以前にも以後にもない音質とムードがありました。痛いほどの美しさ、気だるい倦怠感、奇妙なことに、温かみとメタリックさを兼ね備えた音色。 それを聴くことは、時に優しく、時に少し乱暴に、むき出しの神経を撫でられるようなものだった。

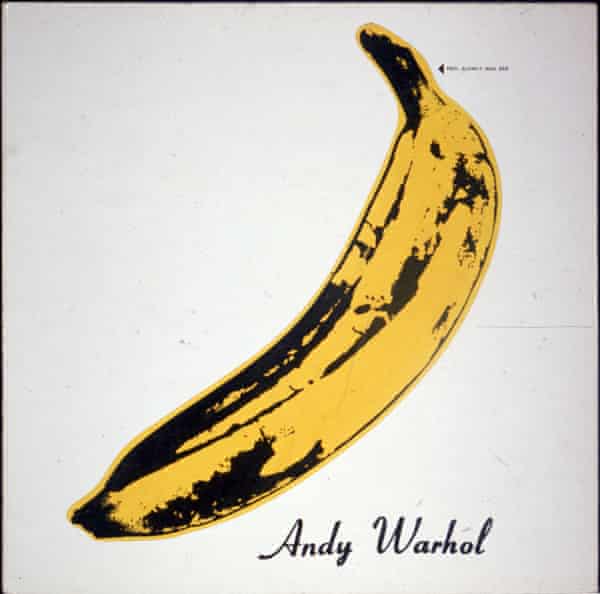

アルバムは、ローワーイーストサイドのラドローストリートのリハーサルスペースで録音され、ボーカルのルーリードだけがヘッドフォンを持っていた。 プロデュースはアンディ・ウォーホル(彼のアートワークがアルバム・ジャケットを飾っている)が担当したが、彼はほとんど口をきかなかったようである。 「彼はそこにいたよ」とケイルは言う。 「彼は少しはしゃべるけど、効果的なものだった」とケイルは言う。 ミュージシャン同士でも、あまり話すことはなかった。 「

カルテットとドイツ人シンガー、ニコは、ニコの声の氷と炎の出会い、そしてリードのおどけた、怜悧な冷静さといった錬金術的なバランスを達成した。 しかし、このアルバムを本当に特徴づけているのは、ケイルの独特のドローンが吹き込まれたその音の質感である。ロック音楽と彼の故郷ウェールズでのクラシック音楽の訓練、マサチューセッツのタングルウッド音楽院でのジョン・ケージとの仕事、作曲家ラ・モンテ・ヤングやテリー・ライリーとの実験が交配したものである

このアルバムは5年間でわずか3万枚の売上しかなく、じり貧だったが、「その3万枚を購入した誰もがバンドを始める」という有名な言葉があるように、ブライアン・イーノもその1つを選んだ。 そして、これがその耐久性である。サウンドスケープとして、このアルバムが大衆の感性や感情だけでなく、音楽やミュージシャンにも与えた影響は計り知れないほど深く、広いものであった。 ロックとドローンの絡み合い、あの独特の音色と響きは、パンク、エレクトロニック・ウォール・オブ・サウンド、さらには前衛ジャズや現代の「クラシック」など、その後のほとんどすべての音楽に流れ込んでいったのだ。

チェ・ゲバラの死、メキシコの反乱、ギリシャの軍事クーデターがあった年、つまり1968年の噴火の前夜に、このアルバムは研究されたように非政治的だった。

「すべてはサブリミナル」、「すべては暗示」だとケイルは言っている。 しかし、理想主義の時代にあって、これらの曲は「愛の夏」とはかけ離れている。

そしておそらく、50 年後の私たちは、「水瓶座の時代」のオーラというよりも、2 世紀前にパーシー・ビシェットが「絶望の時代」と表現したような中にいることに気づき、このレコードがそのように正当化されるのだろう。 当時、このアルバムをシニカルだと感じた人もいたが、ケイルとリードの斜めの視線は、ジョーン・バエズやグレース・スリックの甘ったるい視線よりも、彼らの未来、つまり我々の現在を正確に見据えていた。 ドラマーであるモー・タッカーは、ケイルよりも私的に生きている。今週、彼は落ち着きのない革新的なミュージシャンとしてニューヨークに戻り、50年前からの彼のアルバムはどれも前作とは異なっている。

彼のアルバム『パリ1919』が、第一次世界大戦末の荒涼たるヨーロッパを反映しニコの気分を高めたとしたら、同じ素材のフル・オーケストレーションは2010年にカーディフとロンドンで行われマーラーのプロポーションを持つまでになった。 最近では、弦楽オーケストラと合唱団を用いた実験により、エレクトロシンフォニックなスケールとヤナーチェクのようなクロマティックを絡めている。 しかし、すべては1967年にそこで始まり、今週のコンサートは、別の、現在の世代に音楽を遺すことになるのです。 ヴェルヴェット・アンダーグラウンド&のニコは、これまでこの記念のループで2回演奏されている:今年5月、リバプールのクラレンス・ドックで、ナディーン・シャが「フェム・ファタル」を豪華にベルベット調に演奏し、ケイルのドローンが「ヴィーナス・イン・ファーズ」に熱っぽい鼓動を吹き込んだ

マージーサイド以前には2016年の春、パリのフィルハーモニーでケイルとゲストがコンサートを行っている。 その音響は、マーク・ラネガンの『オール・トゥモローズ・パーティーズ』の神秘的なニュアンスをすべて聞き取ることができるほどクリスタル・クリアで、ピート・ドハーティが『ホワイトライト/ホワイトヒート』でクラッシュする必要はないことがわかるが、今やケイルの最も長い音楽パートナーであるダスティン・ボイヤーによる、オリジナルの精神に則った素晴らしく明確であるが控え目なギタータッチを際立たせているのだ。

今週は、ケイルと「スラム詩人」ソール・ウィリアムズが、パリで演奏した『Heroin』のために特別なことをした。リードがアヘンそのものについて内省的に考える代わりに、ウィリアムは、麻薬についてというよりは、誰かが「私の人生を無にしたい」という気持ちになる社会のあらゆることに対する叫びとして、壮絶な怒りを込めて歌を歌ったのだった。

このような驚きによって、今週のニューヨークでの帰郷は、思い出を辿る小旅行以上のものになったのではないだろうか–このアルバムは現在と未来に語りかける。 パリでの忘れがたいディテールが幽霊の呼び出しだったとしても、リードがレコードで歌っているサンデー・モーニングをケイルが自ら歌ったとき、

ケイルは感情のあまり、一行を飲み込んで、次の日、こう言った。 「あの歌は歌ったことがなかったんだ。 喉を詰まらせたのがわかったか? 音楽というのは、いつ自分の潜在意識が飛び出してきて、首の後ろに噛み付くかわからないものなんだ。 私はあの時、ローワーイーストサイドのロフトにいた。日曜日の朝、確かにハーモニアムで、あの曲を演奏していたのだ。”

{topLeft}

{bottomLeft}

{topRight}

{bottomRight}

{{/goalExceededMarkerPercentage}}

{{/ticker}}

{{heading}}

{{#paragraphs}}

{{.}}

{{/paragraphs}}{{highlightedText}}

- Facebookでシェア

- Twitterでシェア

- メールでシェア

- LinkedInでシェア

- Pinterestでシェア

- WhatsAppでシェア

- Messengerでシェア

でシェア