Um amigo meu com ascendência da América Central, Europa do Sul e África Ocidental é intolerante à lactose. A ingestão de produtos lácteos perturba o seu estômago, e por isso ela evita-os. Há cerca de uma década atrás, devido à sua baixa ingestão de leite, ela temia não estar recebendo cálcio suficiente, então ela pediu ao seu médico um teste de densidade óssea. Ele respondeu que ela não precisava de um porque “os negros não têm osteoporose”

O meu amigo não está sozinho. A visão de que os negros não precisam de um teste de densidade óssea é um mito antigo e comum. Um estudo de 2006 na Carolina do Norte descobriu que das 531 mulheres afro-americanas e euro-americanas examinadas para densidade mineral óssea, apenas 15% eram afro-americanas – apesar do facto de as mulheres afro-americanas constituírem quase metade dessa população clínica. Uma feira de saúde em Albany, Nova Iorque, em 2000, transformou-se em tumulto quando as mulheres negras foram recusadas a fazer o rastreio gratuito da osteoporose. A situação não mudou muito nos últimos anos.

Meanwhile, FRAX, uma calculadora amplamente utilizada que estima o risco de fraturas osteoporóticas, é baseada na densidade óssea combinada com idade, sexo e, sim, “raça”. Race, mesmo nunca sendo definida ou demarcada, é cozida nos algoritmos de risco de fraturas.

Dividamos o problema.

Primeiro, presumivelmente baseado nas aparências, os médicos colocaram meu amigo e outros em uma caixa de raça socialmente definida chamada “negra”, que é uma forma tênue de classificar qualquer um.

Raça é uma forma altamente flexível na qual as sociedades agrupam as pessoas com base na aparência, que é suposto ser indicativo de conexões biológicas ou culturais mais profundas. Como uma categoria cultural, as definições e descrições de raças variam. Linhas de “cor” baseadas no tom de pele podem mudar, o que faz sentido, mas as categorias são problemáticas para fazer qualquer tipo de pronunciamentos científicos.

Segundo, estes profissionais médicos assumiram que havia uma base genética firme por trás desta classificação racial, que não existe.

Terceiro, eles assumiram que essa suposta diferença genética racialmente definida protegeria essas mulheres da osteoporose e fraturas.

alguns estudos sugerem que as mulheres afro-americanas – ou seja, mulheres cuja ascendência se liga à África – podem de fato atingir maior densidade óssea do que outras mulheres, o que poderia ser protetor contra a osteoporose. Mas isso não significa “ser negra” – ou seja, possuir uma aparência exterior que é socialmente definida como “negra” – impede alguém de ter osteoporose ou fracturas ósseas. Na verdade, esta mesma pesquisa também relata que as mulheres afro-americanas são mais propensas a morrer após uma fratura de quadril. A ligação entre o risco de osteoporose e certas populações raciais pode ser devida a diferenças vividas, como os níveis de nutrição e de actividade, que afectam a densidade óssea.

Mas mais importante: A ascendência geográfica não é a mesma coisa que a raça. A ascendência africana, por exemplo, não se mapeia para ser “negra” (ou vice versa). Na verdade, um estudo de 2016 encontrou uma grande variação no risco de osteoporose entre as mulheres que vivem em diferentes regiões da África. Os seus riscos genéticos nada têm a ver com a sua raça socialmente definida.

Quando profissionais médicos ou investigadores procuram uma correlação genética com a “raça”, estão a cair numa armadilha: assumem que a ascendência geográfica, que de facto interessa à genética, pode ser confundida com a raça, o que não interessa. Claro, populações humanas diferentes vivendo em lugares distintos podem estatisticamente ter características genéticas diferentes – como o traço falciforme (discutido abaixo) – mas tal variação é sobre populações locais (pessoas em uma região específica), não raça.

Como um peixe na água, todos nós fomos engolidos pelo “smog” de pensar que “raça” é biologicamente real. Assim, é fácil concluir incorrectamente que as diferenças “raciais” em saúde, riqueza e todo o tipo de outros resultados são o resultado inevitável das diferenças genéticas.

A realidade é que os grupos raciais socialmente definidos nos EUA e na maioria dos outros países diferem nos resultados. Mas isso não se deve a genes. Ao contrário, deve-se a diferenças sistêmicas na experiência vivida e racismo institucional.

Comunidades de cor nos Estados Unidos, por exemplo, freqüentemente têm acesso reduzido a cuidados médicos, dietas bem balanceadas e ambientes saudáveis. Muitas vezes são tratadas de forma mais dura em suas interações com a aplicação da lei e o sistema legal. Estudos mostram que sofrem maior estresse social, incluindo o racismo endêmico, que afeta adversamente todos os aspectos da saúde. Por exemplo, os bebês nascidos de mulheres afro-americanas têm mais do dobro da probabilidade de morrer no primeiro ano do que os bebês nascidos de mulheres euro-americanas não hispânicas.

Como professor de antropologia biológica, eu ensino e aconselho estudantes universitários. Enquanto meus alunos estão conscientes das desigualdades nas experiências de vida de diferentes grupos raciais socialmente delineados, a maioria deles também pensa que as “raças” biológicas são coisas reais. De fato, mais da metade dos americanos ainda acredita que sua identidade racial é “determinada pela informação contida em seu DNA”

Por muito tempo, os europeus pensavam que o sol girava em torno da Terra. Os seus olhos culturalmente sintonizados viam isso como óbvio e inquestionavelmente verdadeiro. Assim como os astrônomos agora sabem que isso não é verdade, quase todos os geneticistas populacionais sabem que dividir as pessoas em raças não explica nem descreve a variação genética humana.

Pode acontecer que essa idéia de raça como genética não morra. Por décadas, ela tem sido exposta à luz solar dos fatos, mas, como um vampiro, ela continua a sugar sangue – não apenas sobrevivendo, mas causando danos em como ela pode distorcer a ciência para apoiar ideologias racistas. Com desculpas pela metáfora terrível, é hora de colocar uma estaca de madeira no coração da raça como genética. Fazendo isso, será possível obter uma ciência melhor e uma sociedade mais justa.

Em 1619, as primeiras pessoas da África chegaram à Virgínia e se integraram à sociedade. Somente depois que os operários de vínculos africanos e europeus se uniram em várias rebeliões é que os líderes das colônias reconheceram a “necessidade” de separar os operários. A “raça” dividiu os irlandeses e outros europeus dos africanos escravizados, e reduziu a oposição dos descendentes de europeus às condições intoleráveis da escravatura. O que tornou a raça diferente de outros preconceitos, incluindo o etnocentrismo (a idéia de que uma determinada cultura é superior), é que ela afirmava que as diferenças eram naturais, imutáveis e dadas por Deus. Eventualmente, a raça também recebeu o selo da ciência.

Nos anos seguintes, os cientistas naturais euro-americanos debateram os detalhes da raça, fazendo perguntas como a freqüência com que as raças foram criadas (uma vez, como diz a Bíblia, ou muitas vezes em separado), o número de raças e suas características definidoras, essenciais. Mas eles não questionaram se as raças eram coisas naturais. Elas reificavam a raça, tornando a idéia de raça real através do uso inquestionável e constante.

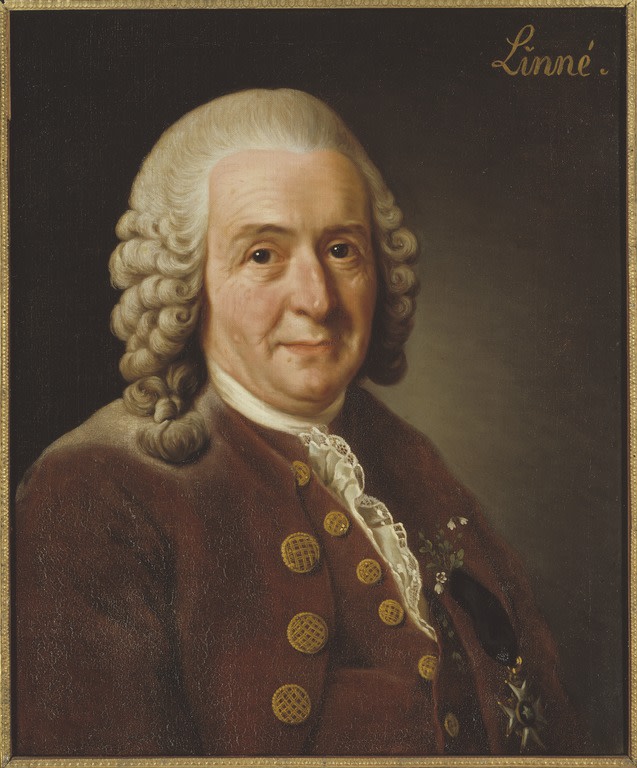

Nos anos 1700, Carl Linnaeus, o pai da taxonomia moderna e alguém não sem ego, gostava de se imaginar como organizando o que Deus criou. Linnaeus classificou nossa própria espécie em raças baseadas em relatos de exploradores e conquistadores.

As categorias raciais que ele criou incluíam Americanus, Africanus e até Monstrosus (para indivíduos selvagens e selvagens e aqueles com defeitos de nascença), e seus traços essenciais definidores incluíam uma mistura biocultural de cor, personalidade e modos de governo. Linnaeus descreveu Europeaus como branco, sanguíneo e governado por lei, e Asiaticus como amarelo, melancólico e governado por opinião. Essas descrições destacam o quanto as idéias de raça são formuladas pelas idéias sociais da época.

Em linha com as primeiras noções cristãs, esses “tipos raciais” estavam organizados em uma hierarquia: uma grande cadeia de seres, de formas inferiores a formas superiores que estão mais próximas de Deus. Os europeus ocupavam as raças mais altas, e outras raças estavam abaixo, logo acima de macacos e macacos.

Então, os primeiros grandes problemas com a idéia de raça são que os membros de um grupo racial não compartilham “essências”, a idéia de Linnaeus de algum espírito subjacente que unificou grupos, nem as raças estão organizadas hierarquicamente. Uma falha fundamental relacionada é que as raças foram vistas como sendo estáticas e imutáveis. Não há nenhuma permissão para um processo de mudança ou o que agora chamamos de evolução.

Há muitos esforços desde o tempo de Charles Darwin para moldar o conceito tipológico e estático de raça em um conceito evolucionário. Por exemplo, Carleton Coon, um ex-presidente da Associação Americana de Antropólogos Físicos, argumentou em A Origem das Raças (1962) que cinco raças evoluíram separadamente e se tornaram humanos modernos em tempos diferentes.

Um problema não trivial com a teoria de Coon, e todas as tentativas de transformar a raça em uma unidade evolucionária, é que não há evidências. Pelo contrário, todos os dados arqueológicos e genéticos apontam para fluxos abundantes de indivíduos, idéias e genes através dos continentes, com humanos modernos evoluindo ao mesmo tempo, juntos.

Poucos especialistas como Charles Murray do American Enterprise Institute e escritores de ciência como Nicholas Wade, antigo do The New York Times, ainda argumentam que mesmo que os humanos não venham em raças fixas, codificadas por cores, dividindo-nos em raças ainda faz um trabalho decente de descrever a variação genética humana. A posição deles é chocantemente errada. Sabemos há quase 50 anos que a raça não descreve a variação genética humana.

Em 1972, o biólogo evolucionário de Harvard Richard Lewontin teve a idéia de testar quanta variação genética humana poderia ser atribuída a agrupamentos “raciais”. Ele compilou dados genéticos de todo o mundo e calculou quanto de variação foi estatisticamente repartida dentro de cada raça versus entre raças. Lewontin descobriu que apenas cerca de 6% da variação genética em humanos poderia ser atribuída estatisticamente a categorizações raciais. Lewontin mostrou que a categoria social da raça explica muito pouco da diversidade genética entre nós.

Outras vezes, estudos recentes revelam que a variação entre quaisquer dois indivíduos é muito pequena, na ordem de um único polimorfismo de nucleotídeos (SNP), ou mudança de letra única no nosso DNA, por 1.000. Isso significa que a categorização racial poderia, no máximo, estar relacionada a 6% da variação encontrada em 1 em 1.000 SNPs. Em termos simples, raça falha em explicar muito.

Além disso, a variação genética pode ser maior dentro dos grupos que as sociedades se aglomeram como uma “raça” do que entre “raças”. Para entender como isso pode ser verdade, primeiro imagine seis indivíduos: dois de cada continente da África, Ásia e Europa. Novamente, todos esses indivíduos serão notavelmente os mesmos: em média, apenas cerca de 1 em cada 1.000 de suas letras de DNA será diferente. Um estudo de Ning Yu e colegas coloca a diferença geral mais precisamente em 0,88 por 1.000,

Os investigadores descobriram ainda que as pessoas em África tinham menos em comum umas com as outras do que tinham com as pessoas na Ásia ou na Europa. Vamos repetir isso: Em média, dois indivíduos na África são mais geneticamente diferentes um do outro do que um deles é de um indivíduo na Europa ou na Ásia.

Homo sapiens evoluíram na África; os grupos que migraram provavelmente não incluíam toda a variação genética que se acumulou na África. Este é um exemplo do que os biólogos evolutivos chamam de efeito fundador, onde as populações migrantes que se estabeleceram em uma nova região têm menos variação do que a população de onde vieram.

A variação genética na Europa e Ásia, e nas Américas e Austrália, é essencialmente um subconjunto da variação genética na África. Se a variação genética fosse um conjunto de bonecas russas de nidificação, todas as outras bonecas continentais caberiam praticamente na boneca africana.

O que todos estes dados mostram é que a variação que os cientistas – de Linnaeus a Coon e ao pesquisador contemporâneo de osteoporose – pensam ser “raça” é na verdade muito melhor explicada pela localização de uma população. A variação genética é altamente correlacionada com a distância geográfica. Em última análise, os grupos de pessoas mais distantes estão geograficamente uns dos outros e, em segundo lugar, quanto mais tempo estiverem separados, podem juntos explicar as distinções genéticas dos grupos uns dos outros. Em comparação com a “raça”, esses fatores não apenas descrevem melhor a variação humana, mas invocam processos evolutivos para explicar a variação.

Os médicos da osteoporose podem argumentar que mesmo que a raça socialmente definida descreva mal a variação humana, ela ainda poderia ser uma ferramenta de classificação útil na medicina e em outros empreendimentos. Quando a borracha da prática real se faz à estrada, é a raça uma maneira útil de fazer aproximações sobre a variação humana?

Quando eu dei aulas nas escolas médicas, minha pergunta mais comumente feita diz respeito ao traço de célula falciforme. O escritor Sherman Alexie, um membro das tribos Spokane-Coeur d’Alene, colocou a questão desta forma numa entrevista de 1998: “Se a raça não é real, explique-me a anemia falciforme.”

OK! A anemia falciforme é uma característica genética: é o resultado de um SNP que muda a sequência de aminoácidos da hemoglobina, a proteína que transporta o oxigênio nos glóbulos vermelhos do sangue. Quando alguém transporta duas cópias da variante de células falciformes, terá a doença. Nos EUA, a doença falciforme é mais prevalente em pessoas que se identificam como afro-americanas, criando a impressão de que é uma doença “negra”.

Os cientistas já sabiam da distribuição geográfica muito mais complexa da mutação das células falciformes desde os anos 50. Ela é quase inexistente nas Américas, na maioria das partes da Europa e da Ásia – e também em grandes extensões da África do Norte e do Sul. Por outro lado, é comum na África Ocidental-Central e também em partes do Mediterrâneo, Península Arábica e Índia. Globalmente, não se correlaciona com continentes ou raças socialmente definidas.

Em um dos trabalhos mais citados em antropologia, o antropólogo biológico americano Frank Livingstone ajudou a explicar a evolução da célula falciforme. Ele mostrou que lugares com uma longa história de agricultura e malária endêmica têm uma alta prevalência de traço falciforme (uma única cópia do alelo). Ele juntou esta informação com estudos experimentais e clínicos que mostraram como o traço falcêmico ajudou as pessoas a resistir à malária, e fez um caso convincente para que o traço falcêmico fosse selecionado nessas áreas. Evolução e geografia, não raça, explicam a anemia falciforme.

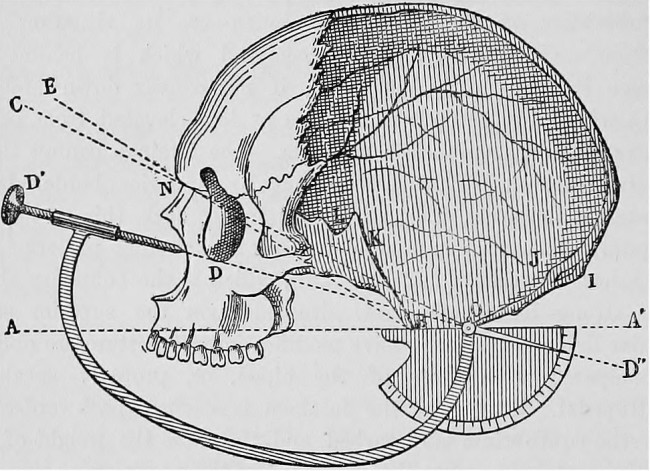

E quanto aos cientistas forenses: Eles são bons a identificar a raça? Nos EUA, os antropólogos forenses são tipicamente empregados por agências policiais para ajudar a identificar esqueletos, incluindo inferências sobre sexo, idade, altura e “raça”. Os padrões metodológicos de ouro para estimar a raça são algoritmos baseados em uma série de medidas do crânio, tais como a maior largura e altura facial. Os antropólogos forenses assumem que esses algoritmos funcionam.

A origem da afirmação de que os cientistas forenses são bons em determinar a raça vem de um estudo de 1962 sobre crânios “negros”, “brancos” e “nativos americanos”, que reivindicou uma taxa de sucesso de 80-90 por cento. Que os cientistas forenses são bons em distinguir “raça” de um crânio é um tropo padrão tanto da literatura científica como de retratos populares. Mas minha análise de quatro testes posteriores mostrou que a classificação correta dos crânios dos Nativos Americanos de outros contextos e locais era em média cerca de dois incorretos para cada identificação correta. Os resultados não são melhores do que uma atribuição aleatória de raça.

Isso porque os humanos não são divisíveis em raças biológicas. Além disso, a variação humana não fica parada. “Grupos de raças” são impossíveis de definir de qualquer forma estável ou universal. Isso não pode ser feito com base na biologia – não pela cor da pele, medidas ósseas ou genética. Não pode ser feito culturalmente: Os grupos raciais mudaram ao longo do tempo e do lugar ao longo da história.

Ciência 101: Se você não pode definir grupos consistentemente, então você não pode fazer generalizações científicas sobre eles.

Onde quer que se olhe, raça como genética é má ciência. Além disso, quando a sociedade continua a perseguir explicações genéticas, ela perde as maiores causas sociais subjacentes às desigualdades “raciais” em saúde, riqueza e oportunidade.

Para ser claro, o que estou dizendo é que a variação biogenética humana é real. Vamos continuar a estudar a variação genética humana livre da ideia absolutamente constrangedora da raça. Quando os pesquisadores querem discutir a ancestralidade genética ou os riscos biológicos experimentados por pessoas em certos locais, eles podem fazê-lo sem conflitar esses agrupamentos humanos com categorias raciais. Vamos deixar claro que a variação genética é um resultado surpreendentemente complexo da evolução e nunca deve ser reduzida à raça.

Simplesmente, raça é real, simplesmente não é genética. É um fenômeno criado culturalmente. Devemos saber muito mais sobre o processo de atribuição de indivíduos a um grupo racial, incluindo a categoria “branca”. E precisamos saber mais sobre os efeitos de viver em um mundo racializado: por exemplo, como as categorias e preconceitos de uma sociedade levam a desigualdades na saúde. Sejamos claros que a raça é uma construção puramente sociopolítica com consequências poderosas.

É difícil convencer as pessoas dos perigos de pensar que a raça se baseia em diferenças genéticas. Como a mudança climática, a estrutura da variação genética humana não é algo que possamos ver e tocar, por isso é difícil de compreender. E os nossos olhos culturalmente treinados pregam-nos uma partida ao parecerem ver a raça como obviamente real. A raça como genética é ainda mais profundamente ideológica do que a dependência da humanidade dos combustíveis fósseis e do consumismo. Por estas razões, as idéias raciais serão difíceis de mudar, mas é possível.

Acima de 13.000 cientistas se reuniram para formar – e divulgar – uma declaração de consenso sobre a crise climática, e isso certamente moveu a opinião pública a se alinhar com a ciência. Geneticistas e antropólogos precisam fazer o mesmo para a genética racial. A recente declaração da Associação Americana de Antropólogos Físicos sobre Raça & Racismo é um começo fantástico.

Nos EUA, a escravidão terminou há mais de 150 anos e a Lei dos Direitos Civis de 1964 passou há meio século, mas a ideologia da raça como genética permanece. É hora de jogar raça como genética na sucata de idéias que não são mais úteis.

Podemos começar pegando meu amigo – e qualquer outro que tenha sido negado – aquele teste de densidade óssea há muito esperado.

Alan Goodman é professor de antropologia biológica na Hampshire College em Massachusetts. Esta história foi originalmente publicada no SAPIENS. Leia o artigo original aqui.