Eine Freundin von mir mit mittelamerikanischer, südeuropäischer und westafrikanischer Abstammung hat eine Laktoseintoleranz. Der Genuss von Milchprodukten bereitet ihr Magenprobleme, so dass sie diese meidet. Vor etwa zehn Jahren befürchtete sie, wegen ihres geringen Milchkonsums nicht genug Kalzium zu bekommen, und bat ihren Arzt um einen Knochendichtetest. Er antwortete ihr, dass sie keinen brauche, weil „Schwarze keine Osteoporose bekommen“

Meine Freundin ist nicht allein. Die Ansicht, dass Schwarze keine Knochendichtemessung brauchen, ist ein langjähriger und weit verbreiteter Mythos. Eine Studie aus dem Jahr 2006 in North Carolina ergab, dass von 531 afroamerikanischen und euroamerikanischen Frauen, die auf ihre Knochendichte hin untersucht wurden, nur 15 Prozent Afroamerikanerinnen waren – obwohl Afroamerikanerinnen fast die Hälfte der klinischen Bevölkerung ausmachten. Bei einer Gesundheitsmesse in Albany, New York, kam es im Jahr 2000 zu einem Tumult, als schwarzen Frauen eine kostenlose Osteoporose-Untersuchung verweigert wurde. Die Situation hat sich in den letzten Jahren kaum geändert.

Der FRAX, ein weit verbreiteter Rechner zur Abschätzung des Risikos osteoporotischer Frakturen, basiert auf der Knochendichte in Kombination mit Alter, Geschlecht und, ja, „Rasse“. Obwohl die Rasse nie definiert oder abgegrenzt wird, ist sie in den Algorithmen für das Frakturrisiko enthalten.

Schauen wir uns das Problem einmal genauer an.

Erstens haben die Ärzte meinen Freund und andere, vermutlich aufgrund ihres Aussehens, in eine sozial definierte Rassenkategorie namens „schwarz“ eingeteilt, was eine sehr schwache Art ist, jemanden zu klassifizieren.

Rasse ist eine äußerst flexible Methode, mit der Gesellschaften Menschen aufgrund ihres Aussehens in Gruppen einteilen, von denen angenommen wird, dass sie auf tiefere biologische oder kulturelle Zusammenhänge hinweisen. Als kulturelle Kategorie variieren die Definitionen und Beschreibungen von Rassen. „Farb“-Grenzen, die auf dem Hautton basieren, können sich verschieben, was sinnvoll ist, aber die Kategorien sind problematisch, wenn es darum geht, irgendwelche wissenschaftlichen Aussagen zu machen.

Zweitens gingen diese Mediziner davon aus, dass es eine feste genetische Grundlage für diese Rassenklassifizierung gibt, die es aber nicht gibt.

Drittens gingen sie davon aus, dass dieser angebliche rassisch bedingte genetische Unterschied diese Frauen vor Osteoporose und Knochenbrüchen schützen würde.

Einige Studien legen nahe, dass afroamerikanische Frauen – d. h. Frauen, deren Abstammung auf Afrika zurückgeht – tatsächlich eine höhere Knochendichte als andere Frauen erreichen können, was vor Osteoporose schützen könnte. Das bedeutet jedoch nicht, dass „Schwarzsein“ – d. h. ein äußeres Erscheinungsbild, das gesellschaftlich als „schwarz“ definiert wird – jemanden davor schützt, Osteoporose oder Knochenbrüche zu bekommen. Dieselbe Studie zeigt nämlich auch, dass afroamerikanische Frauen ein höheres Risiko haben, an einer Hüftfraktur zu sterben. Der Zusammenhang zwischen dem Osteoporoserisiko und bestimmten Rassen könnte auf gelebte Unterschiede wie Ernährung und Aktivitätsniveau zurückzuführen sein, die sich beide auf die Knochendichte auswirken.

Aber noch wichtiger: Geografische Abstammung ist nicht dasselbe wie Rasse. Afrikanische Abstammung lässt sich beispielsweise nicht ohne Weiteres mit „schwarz“ gleichsetzen (oder umgekehrt). In einer Studie aus dem Jahr 2016 wurde festgestellt, dass das Osteoporoserisiko bei Frauen aus verschiedenen Regionen Afrikas sehr unterschiedlich ist. Ihr genetisches Risiko hat nichts mit ihrer gesellschaftlich definierten Rasse zu tun.

Wenn Mediziner oder Forscher nach einem genetischen Korrelat zur „Rasse“ suchen, tappen sie in eine Falle: Sie gehen davon aus, dass die geografische Abstammung, die für die Genetik tatsächlich eine Rolle spielt, mit der Rasse verwechselt werden kann, was nicht der Fall ist. Sicherlich können verschiedene menschliche Populationen, die an unterschiedlichen Orten leben, statistisch gesehen unterschiedliche genetische Merkmale aufweisen – wie z.B. die Sichelzellenanämie (siehe unten) – aber solche Unterschiede beziehen sich auf lokale Populationen (Menschen in einer bestimmten Region), nicht auf die Rasse.

Wie ein Fisch im Wasser sind wir alle vom „Smog“ der Vorstellung verschlungen worden, dass „Rasse“ biologisch real ist. So kommt man leicht zu dem falschen Schluss, dass „rassische“ Unterschiede bei Gesundheit, Wohlstand und allen möglichen anderen Ergebnissen das unausweichliche Ergebnis genetischer Unterschiede sind.

Die Realität ist, dass sozial definierte Rassengruppen in den USA und fast überall sonst Unterschiede bei den Ergebnissen haben. Aber das liegt nicht an den Genen. Vielmehr liegt es an systemischen Unterschieden in der Lebenserfahrung und am institutionellen Rassismus.

Gemeinschaften farbiger Menschen in den Vereinigten Staaten haben zum Beispiel oft weniger Zugang zu medizinischer Versorgung, ausgewogener Ernährung und einer gesunden Umwelt. Im Umgang mit den Strafverfolgungsbehörden und dem Rechtssystem werden sie oft härter behandelt. Studien zeigen, dass sie stärkerem sozialen Stress ausgesetzt sind, einschließlich des endemischen Rassismus, der sich auf alle Aspekte der Gesundheit negativ auswirkt. So ist beispielsweise die Wahrscheinlichkeit, dass Babys afroamerikanischer Frauen im ersten Lebensjahr sterben, mehr als doppelt so hoch wie bei Babys nicht-hispanischer, euro-amerikanischer Frauen.

Als Professorin für biologische Anthropologie unterrichte und berate ich Studenten im Grundstudium. Meine Studenten sind sich zwar der Ungleichheiten in den Lebenserfahrungen verschiedener gesellschaftlich abgegrenzter Rassengruppen bewusst, aber die meisten von ihnen glauben auch, dass biologische „Rassen“ etwas Reales sind. Tatsächlich glaubt mehr als die Hälfte der Amerikaner immer noch, dass ihre rassische Identität „durch die in ihrer DNA enthaltenen Informationen bestimmt wird“

Die längste Zeit glaubten die Europäer, dass sich die Sonne um die Erde dreht. Ihre kulturell geprägten Augen sahen dies als offensichtlich und unbestreitbar wahr an. So wie die Astronomen heute wissen, dass das nicht stimmt, wissen fast alle Populationsgenetiker, dass die Einteilung der Menschen in Rassen die menschliche genetische Variation weder erklärt noch beschreibt.

Doch diese Vorstellung von Rasse als Genetik wird nicht sterben. Seit Jahrzehnten wird sie dem Sonnenlicht der Fakten ausgesetzt, aber wie ein Vampir saugt sie weiterhin Blut – und überlebt nicht nur, sondern richtet auch Schaden an, indem sie die Wissenschaft verdreht, um rassistische Ideologien zu unterstützen. Ich entschuldige mich für die grausame Metapher, aber es ist an der Zeit, einen Holzpflock durch das Herz der Rassengenetik zu treiben. Dies wird zu einer besseren Wissenschaft und einer gerechteren Gesellschaft führen.

Im Jahr 1619 kamen die ersten Menschen aus Afrika in Virginia an und wurden in die Gesellschaft integriert. Erst als sich afrikanische und europäische Leibeigene in verschiedenen Aufständen vereinigten, erkannten die Führer der Kolonie die „Notwendigkeit“, die Arbeitskräfte zu trennen. Die „Rasse“ trennte die versklavten Iren und andere Europäer von den versklavten Afrikanern und verringerte den Widerstand der Menschen europäischer Abstammung gegen die unerträglichen Bedingungen der Versklavung. Was die Rasse von anderen Vorurteilen, einschließlich des Ethnozentrismus (der Vorstellung, dass eine bestimmte Kultur überlegen ist), unterscheidet, ist die Behauptung, dass die Unterschiede natürlich, unveränderlich und gottgegeben sind. Schließlich erhielt die Rasse auch den Stempel der Wissenschaft.

Im Laufe der nächsten Jahrzehnte debattierten euro-amerikanische Naturwissenschaftler über die Einzelheiten der Rasse und stellten Fragen wie die, wie oft die Rassen geschaffen wurden (einmal, wie in der Bibel behauptet, oder viele verschiedene Male), die Anzahl der Rassen und ihre definierenden, wesentlichen Merkmale. Sie stellten jedoch nicht in Frage, ob Rassen etwas Natürliches sind. Sie verdinglichten die Rasse, indem sie die Idee der Rasse durch unhinterfragten, ständigen Gebrauch real machten.

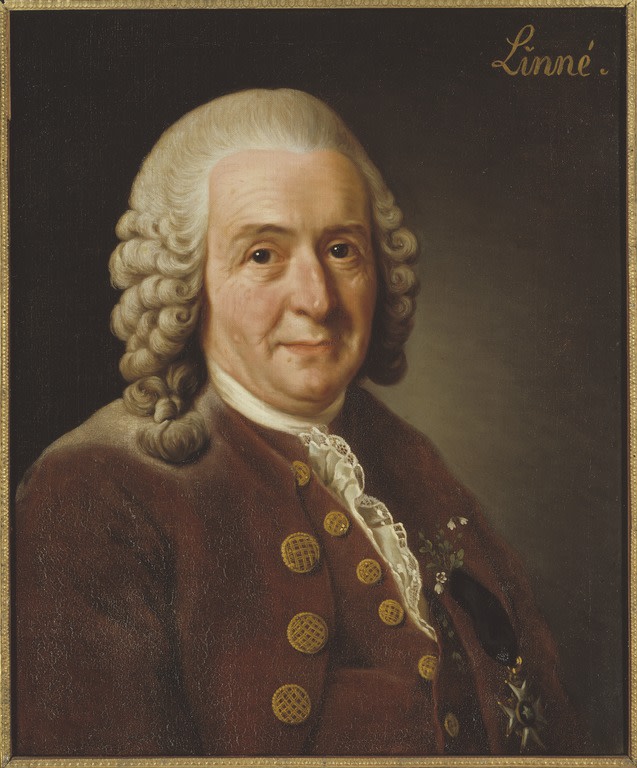

In den 1700er Jahren stellte sich Carl Linnaeus, der Vater der modernen Taxonomie und jemand, der nicht ohne Ego war, gerne vor, dass er organisierte, was Gott geschaffen hatte. Linnaeus klassifizierte unsere eigene Spezies auf der Grundlage von Berichten von Entdeckern und Eroberern in Rassen.

Zu den von ihm geschaffenen Rassenkategorien gehörten Americanus, Africanus und sogar Monstrosus (für wilde und verwilderte Individuen und solche mit Geburtsfehlern), und zu ihren wesentlichen Definitionsmerkmalen gehörte ein biokulturelles Gemisch aus Farbe, Persönlichkeit und Regierungsformen. Linnaeus beschrieb Europeaus als weiß, sanguinisch und vom Gesetz regiert, und Asiaticus als gelb, melancholisch und von der Meinung beherrscht. Diese Beschreibungen verdeutlichen, wie sehr die Vorstellungen von Rasse von den sozialen Ideen der Zeit geprägt sind.

In Übereinstimmung mit frühchristlichen Vorstellungen wurden diese „Rassentypen“ in einer Hierarchie angeordnet: eine große Kette des Seins, von niederen Formen zu höheren Formen, die Gott näher sind. Die Europäer standen auf den höchsten Sprossen, und andere Rassen befanden sich darunter, knapp über Affen.

Die ersten großen Probleme mit der Idee der Rasse bestehen also darin, dass die Mitglieder einer rassischen Gruppe keine „Essenzen“ teilen, Linnaeus‘ Vorstellung von einem zugrunde liegenden Geist, der die Gruppen eint, und dass die Rassen auch nicht hierarchisch angeordnet sind. Ein weiterer grundlegender Fehler besteht darin, dass Rassen als statisch und unveränderlich angesehen wurden. Ein Prozess der Veränderung oder das, was wir heute als Evolution bezeichnen, wurde nicht berücksichtigt.

Seit Charles Darwin hat es viele Bemühungen gegeben, das typologische und statische Konzept der Rasse in ein evolutionäres Konzept zu verwandeln. Carleton Coon, ein ehemaliger Präsident der American Association of Physical Anthropologists, argumentierte beispielsweise in The Origin of Races (1962), dass sich fünf Rassen getrennt voneinander entwickelt haben und zu unterschiedlichen Zeiten zu modernen Menschen wurden.

Ein nicht unerhebliches Problem mit Coons Theorie und allen Versuchen, die Rasse zu einer evolutionären Einheit zu machen, ist, dass es keine Beweise gibt. Vielmehr deuten alle archäologischen und genetischen Daten auf einen regen Austausch von Individuen, Ideen und Genen über die Kontinente hinweg hin, wobei sich der moderne Mensch gleichzeitig und gemeinsam entwickelt hat.

Ein paar Experten wie Charles Murray vom American Enterprise Institute und Wissenschaftsjournalisten wie Nicholas Wade, ehemals von der New York Times, argumentieren immer noch, dass die Einteilung der Menschen in Rassen, auch wenn es keine festen, farblich kodierten Rassen gibt, die genetische Variation des Menschen dennoch gut beschreibt. Ihr Standpunkt ist schockierend falsch. Wir wissen seit fast 50 Jahren, dass die Rasse die menschliche genetische Variation nicht beschreibt.

Im Jahr 1972 hatte der Harvard-Evolutionsbiologe Richard Lewontin die Idee zu testen, wie viel menschliche genetische Variation auf „rassische“ Gruppierungen zurückgeführt werden kann. Er sammelte genetische Daten aus der ganzen Welt und berechnete, wie viel Variation statistisch gesehen innerhalb der Rassen und wie viel zwischen den Rassen aufgeteilt wurde. Lewontin fand heraus, dass nur etwa 6 Prozent der genetischen Variation bei Menschen statistisch auf Rassenkategorisierungen zurückgeführt werden können. Lewontin zeigte, dass die soziale Kategorie der Rasse nur einen sehr geringen Teil der genetischen Vielfalt unter uns erklärt.

Außerdem zeigen neuere Studien, dass die Variation zwischen zwei Individuen sehr gering ist, in der Größenordnung eines einzelnen Nukleotid-Polymorphismus (SNP) oder einer Veränderung einzelner Buchstaben in unserer DNA pro 1.000. Das bedeutet, dass sich die Kategorisierung nach Rasse höchstens auf 6 Prozent der bei 1 von 1.000 SNPs gefundenen Variation beziehen könnte. Einfach ausgedrückt, erklärt die Rasse nicht viel.

Außerdem kann die genetische Variation innerhalb von Gruppen, die von der Gesellschaft als eine „Rasse“ zusammengefasst werden, größer sein als zwischen „Rassen“. Um zu verstehen, wie das sein kann, stellen Sie sich zunächst sechs Individuen vor: je zwei von den Kontinenten Afrika, Asien und Europa. Auch hier sind alle Individuen bemerkenswert gleich: Im Durchschnitt unterscheidet sich nur etwa 1 von 1.000 DNA-Buchstaben. Eine Studie von Ning Yu und Kollegen beziffert den Gesamtunterschied genauer auf 0,88 pro 1.000.

Die Forscher fanden außerdem heraus, dass Menschen in Afrika weniger Gemeinsamkeiten untereinander haben als Menschen in Asien oder Europa. Wiederholen wir das: Im Durchschnitt unterscheiden sich zwei Menschen in Afrika genetisch stärker voneinander als einer von ihnen von einem Menschen in Europa oder Asien.

Homo sapiens entwickelte sich in Afrika; die Gruppen, die auswanderten, nahmen wahrscheinlich nicht die gesamte genetische Variation auf, die sich in Afrika entwickelte. Das ist ein Beispiel für das, was Evolutionsbiologen als Gründereffekt bezeichnen, bei dem eingewanderte Populationen, die sich in einer neuen Region niederlassen, eine geringere Variation aufweisen als die Population, aus der sie stammen.

Die genetische Variation in Europa und Asien sowie in Amerika und Australien ist im Wesentlichen eine Teilmenge der genetischen Variation in Afrika. Wäre die genetische Variation ein Satz russischer Schachtelpuppen, so würden alle anderen kontinentalen Puppen ziemlich genau in die afrikanische Puppe passen.

Was all diese Daten zeigen, ist, dass die Variation, die Wissenschaftler – von Linnaeus über Coon bis zu den heutigen Osteoporoseforschern – für „Rasse“ halten, in Wirklichkeit viel besser durch den Standort einer Bevölkerung erklärt wird. Die genetische Variation steht in engem Zusammenhang mit der geografischen Entfernung. Letztlich können die genetischen Unterschiede zwischen Gruppen von Menschen dadurch erklärt werden, wie weit sie geografisch voneinander entfernt sind und wie lange sie voneinander getrennt waren. Im Vergleich zur „Rasse“ beschreiben diese Faktoren nicht nur die menschliche Variation besser, sondern sie berufen sich auch auf evolutionäre Prozesse, um die Variation zu erklären.

Die Ärzte, die sich mit Osteoporose befassen, könnten argumentieren, dass die gesellschaftlich definierte Rasse zwar die menschliche Variation schlecht beschreibt, aber dennoch ein nützliches Klassifizierungsinstrument in der Medizin und anderen Bereichen sein könnte. Ist die Rasse in der Praxis ein nützliches Mittel, um Näherungswerte für die menschliche Variation zu finden?

Wenn ich an medizinischen Fakultäten Vorlesungen halte, wird mir am häufigsten die Frage nach der Sichelzellenanämie gestellt. Der Schriftsteller Sherman Alexie, ein Mitglied des Stammes der Spokane-Coeur d’Alene, formulierte die Frage 1998 in einem Interview so: „Wenn Rasse nicht real ist, erklären Sie mir die Sichelzellenanämie.“

OK! Sichelzellenanämie ist eine genetische Eigenschaft: Sie ist das Ergebnis eines SNP, der die Aminosäuresequenz von Hämoglobin verändert, dem Protein, das in den roten Blutkörperchen Sauerstoff transportiert. Wenn jemand zwei Kopien der Sichelzellenvariante in sich trägt, wird er die Krankheit bekommen. In den USA tritt die Sichelzellenkrankheit am häufigsten bei Menschen auf, die sich als Afroamerikaner identifizieren, was den Eindruck erweckt, dass es sich um eine „schwarze“ Krankheit handelt.

Wissenschaftler wissen jedoch seit den 1950er Jahren um die viel komplexere geografische Verteilung der Sichelzellenmutation. In Amerika, den meisten Teilen Europas und Asiens – und auch in weiten Teilen des nördlichen und südlichen Afrikas – kommt sie so gut wie nicht vor. Andererseits ist sie in West- und Zentralafrika sowie in Teilen des Mittelmeerraums, der arabischen Halbinsel und Indiens verbreitet. Global gesehen gibt es keine Korrelation mit Kontinenten oder sozial definierten Rassen.

In einer der meistzitierten Arbeiten in der Anthropologie hat der amerikanische biologische Anthropologe Frank Livingstone dazu beigetragen, die Evolution der Sichelzellenkrankheit zu erklären. Er zeigte, dass in Gegenden mit langer landwirtschaftlicher Tradition und endemischer Malaria eine hohe Prävalenz der Sichelzellanämie (eine einzige Kopie des Allels) besteht. Er fügte diese Informationen mit experimentellen und klinischen Studien zusammen, die zeigten, wie das Sichelzellenmerkmal den Menschen half, sich gegen Malaria zu wehren, und lieferte ein überzeugendes Argument dafür, dass das Sichelzellenmerkmal in diesen Gegenden selektiert wurde. Evolution und Geographie, nicht die Rasse, erklären die Sichelzellenanämie.

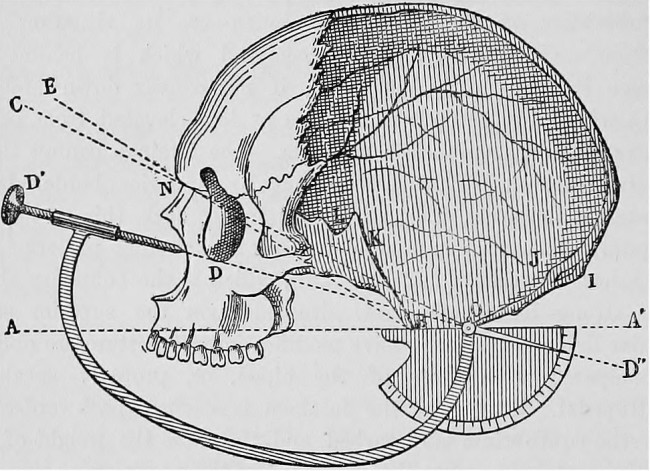

Wie steht es um die forensischen Wissenschaftler: Sind sie gut darin, Rassen zu erkennen? In den USA werden forensische Anthropologen in der Regel von den Strafverfolgungsbehörden beauftragt, bei der Identifizierung von Skeletten zu helfen und Rückschlüsse auf Geschlecht, Alter, Größe und „Rasse“ zu ziehen. Der methodische Goldstandard für die Schätzung der Rasse sind Algorithmen, die auf einer Reihe von Schädelmaßen wie der größten Breite und der Gesichtshöhe basieren. Forensische Anthropologen gehen davon aus, dass diese Algorithmen funktionieren.

Der Ursprung der Behauptung, dass forensische Wissenschaftler gut darin sind, die Rasse zu bestimmen, geht auf eine Studie aus dem Jahr 1962 über „schwarze“, „weiße“ und „indianische“ Schädel zurück, in der eine Erfolgsquote von 80-90 Prozent angegeben wurde. Dass Gerichtsmediziner gut darin sind, die „Rasse“ an einem Schädel zu erkennen, ist eine Standardtrope sowohl in der wissenschaftlichen Literatur als auch in populären Darstellungen. Meine Analyse von vier späteren Tests hat jedoch gezeigt, dass bei der korrekten Klassifizierung indianischer Schädel aus anderen Kontexten und an anderen Orten im Durchschnitt etwa zwei falsche auf eine richtige Identifizierung kommen. Die Ergebnisse sind nicht besser als eine zufällige Zuordnung der Rasse.

Das liegt daran, dass Menschen nicht in biologische Rassen unterteilt werden können. Hinzu kommt, dass die menschliche Variation nicht stillsteht. „Rassengruppen“ lassen sich weder stabil noch universell definieren. Das kann nicht auf der Grundlage der Biologie geschehen – nicht anhand der Hautfarbe, der Knochenmaße oder der Genetik. Sie kann auch nicht auf kultureller Ebene erfolgen: Rassengruppierungen haben sich im Laufe der Geschichte zeitlich und örtlich verändert.

Wissenschaft 101: Wenn man Gruppen nicht konsistent definieren kann, kann man auch keine wissenschaftlichen Verallgemeinerungen über sie machen.

Wohin man auch schaut, Rasse als Genetik ist schlechte Wissenschaft. Wenn die Gesellschaft weiterhin genetischen Erklärungen nachjagt, übersieht sie zudem die größeren gesellschaftlichen Ursachen, die den „rassischen“ Ungleichheiten in Bezug auf Gesundheit, Wohlstand und Chancen zugrunde liegen.

Um es klar zu sagen: Ich sage, dass die menschliche biogenetische Variation real ist. Lassen Sie uns einfach damit fortfahren, die genetische Variation des Menschen zu untersuchen, frei von der völlig einschränkenden Idee der Rasse. Wenn Forscher über die genetische Abstammung oder biologische Risiken von Menschen an bestimmten Orten sprechen wollen, können sie dies tun, ohne diese menschlichen Gruppierungen mit rassischen Kategorien zu verwechseln. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass die genetische Variation ein erstaunlich komplexes Ergebnis der Evolution ist und niemals auf die Rasse reduziert werden darf.

Gleichermaßen ist die Rasse real, sie ist nur nicht genetisch. Sie ist ein kulturell geschaffenes Phänomen. Wir sollten viel mehr über den Prozess der Zuweisung von Individuen zu einer Rassengruppe wissen, einschließlich der Kategorie „weiß“. Und wir müssen vor allem mehr über die Auswirkungen des Lebens in einer rassifizierten Welt wissen: zum Beispiel, wie die Kategorien und Vorurteile einer Gesellschaft zu gesundheitlichen Ungleichheiten führen. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass die Rasse eine rein gesellschaftspolitische Konstruktion ist, die weitreichende Folgen hat.

Es ist schwer, die Menschen von den Gefahren der Vorstellung zu überzeugen, dass die Rasse auf genetischen Unterschieden beruht. Wie der Klimawandel ist auch die Struktur der menschlichen genetischen Variation nichts, was wir sehen und anfassen können, und daher schwer zu begreifen. Und unsere kulturell geschulten Augen spielen uns einen Streich, indem sie die Rasse als etwas offensichtlich Reales ansehen. Rasse als Genetik ist sogar noch tiefer ideologisch verankert als die Abhängigkeit der Menschheit von fossilen Brennstoffen und Konsumdenken. Aus diesen Gründen wird es schwer sein, rassistische Vorstellungen zu ändern, aber es ist möglich.

Über 13.000 Wissenschaftler haben sich zusammengetan, um eine Konsenserklärung zur Klimakrise zu verfassen – und zu veröffentlichen -, und das hat die öffentliche Meinung sicherlich dazu bewegt, sich der Wissenschaft anzuschließen. Genetiker und Anthropologen müssen dasselbe für die Rasse als Genetik tun. Die jüngste Erklärung der American Association of Physical Anthropologists zum Thema Rasse & Rassismus ist ein fantastischer Anfang.

In den USA endete die Sklaverei vor über 150 Jahren, und das Bürgerrechtsgesetz von 1964 wurde vor einem halben Jahrhundert verabschiedet, aber die Ideologie der Rasse als Genetik bleibt bestehen. Es ist an der Zeit, Rasse als Genetik auf den Schrotthaufen der Ideen zu werfen, die nicht mehr nützlich sind.

Wir können damit beginnen, meinem Freund – und allen anderen, denen dies verweigert wurde – den längst überfälligen Knochendichtetest zu verschaffen.

Alan Goodman ist Professor für biologische Anthropologie am Hampshire College in Massachusetts. Dieser Artikel wurde ursprünglich auf SAPIENS veröffentlicht. Lesen Sie den Originalartikel hier.