Providenza non avrebbe potuto offrire uno scenario più difficile per la più grande storia d’amore dell’India. Lungo la periferia del deserto del Thar, oltre le dune ondulate e la boscaglia spinosa, si trovano le nazioni Rajput. Dal Gujarat a ovest fino a Delhi e ai piedi del Kashmir, esistevano da tempo immemorabile dei regni scintillanti governati da combattenti. Ma fu nell’arido nord del subcontinente indiano, il regno dell’albanella e della volpe del deserto, che nacque il Rajputana. Era una terra dove i nobili robusti cacciavano la selvaggina, costruivano magnifiche roccaforti e respingevano le maree di conquista.

Sono i “figli dei re”, divisi tra clan la cui ascendenza risale a così lontano nel tempo che i discendenti rivendicano origini divine. Tra i clan Rajput, alcuni tracciano la loro discendenza dal Sole, altri dalla Luna, e altri ancora credono che la loro discendenza provenga dal fuoco.

Fino ai tempi moderni, il consenso prevalente sul punto di origine dei Rajput era una discendenza ariana dall’epoca mitica dell’India. Questa credenza non comprovata in un’eredità condivisa con gli europei bianchi ha poi fornito un’ampia giustificazione per i disegni dell’impero britannico sul subcontinente. Inoltre, nessuna singola fonte fornisce un indice completo delle famiglie Rajput. Il soldato e avventuriero inglese tenente colonnello James Tod’s Annals and Antiquities of Rajasthan è il volume seminale su questi soldati-aristocratici e rimane la migliore introduzione all’argomento.

Divisi in tre dozzine di clan e ancora più sotto-clan, molti cognomi notevoli si distinguono nella documentazione storica. Consideriamo il clan Chauhan, che un tempo governava Delhi prima che il conquistatore afgano Muhammad Guri li sconfiggesse nel XII secolo. È il clan Guhilot, tuttavia, che avrebbe concepito la più grande fortezza dell’India: Chittorgarh. Strappata ai suoi vecchi padroni le cui fortune sono diminuite con il declino di un antico impero – di cui molti si trovano in tutta l’India – i Guhilot hanno tenuto Chittorgarh per diversi secoli e si sono arricchiti del suo paese, il regno di Mewar.

Ma perché Will Durant, nel suo The Story of Civilization: Our Oriental Heritage, paragona i Rajput ai Samurai? Forse per la loro preoccupazione per l’onore, un tratto che si manifesta in un altro clan ben noto, i Sisodyas, che all’inizio del XIV secolo sostituirono i Guhilot come signori del Mewar. Come i samurai, i Rajput avevano un proprio codice di condotta. Il loro era dettagliato nientemeno che nel Mahabharata, il poema epico della civiltà indù. In esso, gli indù Kshatriya, o casta di guerrieri, erano pregati di combattere sempre lealmente e di osservare la correttezza nelle loro azioni. Nessuna conquista dovrebbe essere seguita da un saccheggio, nessuna vittoria accompagnata dal disonore dei propri nemici. È importante sottolineare che il combattimento era un rito in cui prevaleva il sangue freddo. “Un uomo dovrebbe combattere rettamente senza cedere all’ira o con l’intenzione di uccidere”, si legge nel Mahabharata.

D’altra parte, fu Tod il cronista del Rajasthan che trovò dei paralleli tra i Rajput e i cavalieri europei, un paragone che senza dubbio risuonò con i suoi colleghi inglesi cresciuti con Walter Scott e Cervantes, per i quali gli echi dello sfarzo medievale suonavano con dolce nostalgia. Nel frattempo, un altro storico, Mountstuart Elphinstone, era d’accordo con il ritratto di Tod, ma ha dato una valutazione diversa dei Rajput. “Non avevano gli alti sentimenti e le raffinatezze artificiali dei nostri cavalieri”, concluse Elphinstone, pur lodando il loro spirito combattivo.

La casta guerriera, definita

Uno dei primi scrittori seri sull’India, James Mill, il padre del filosofo John Stuart Mill, produsse La storia dell’India britannica, un lavoro innovativo che cercava di spiegare le sfumature del mondo indù.

Mill sosteneva che una volta che la proprietà terriera aveva soppiantato la società pastorale, era imperativo per una classe religiosa, ovvero il bramino sacerdotale, coesistere con uomini combattenti che li avrebbero protetti: i mitici Kshatriya. “Portare le armi è il dovere peculiare della casta degli Cshatriya”, scrisse. “E il loro mantenimento deriva dalle disposizioni prese dal sovrano per i suoi soldati”

Al di sotto di questi strati sociali esaltati, secondo Mill, c’erano due caste inferiori di comuni lavoratori e ancora meno rispettabili, e non menzionate, sono gli intoccabili.

Le disposizioni a cui Mill si riferiva, nel caso dei Rajput, erano più che adeguate. Il guerriero Rajput per antonomasia, di mezza età e stagionato da almeno diverse campagne, era un gentiluomo bruno che amava la caccia e le piacevoli distrazioni che si addicono a un nobile.

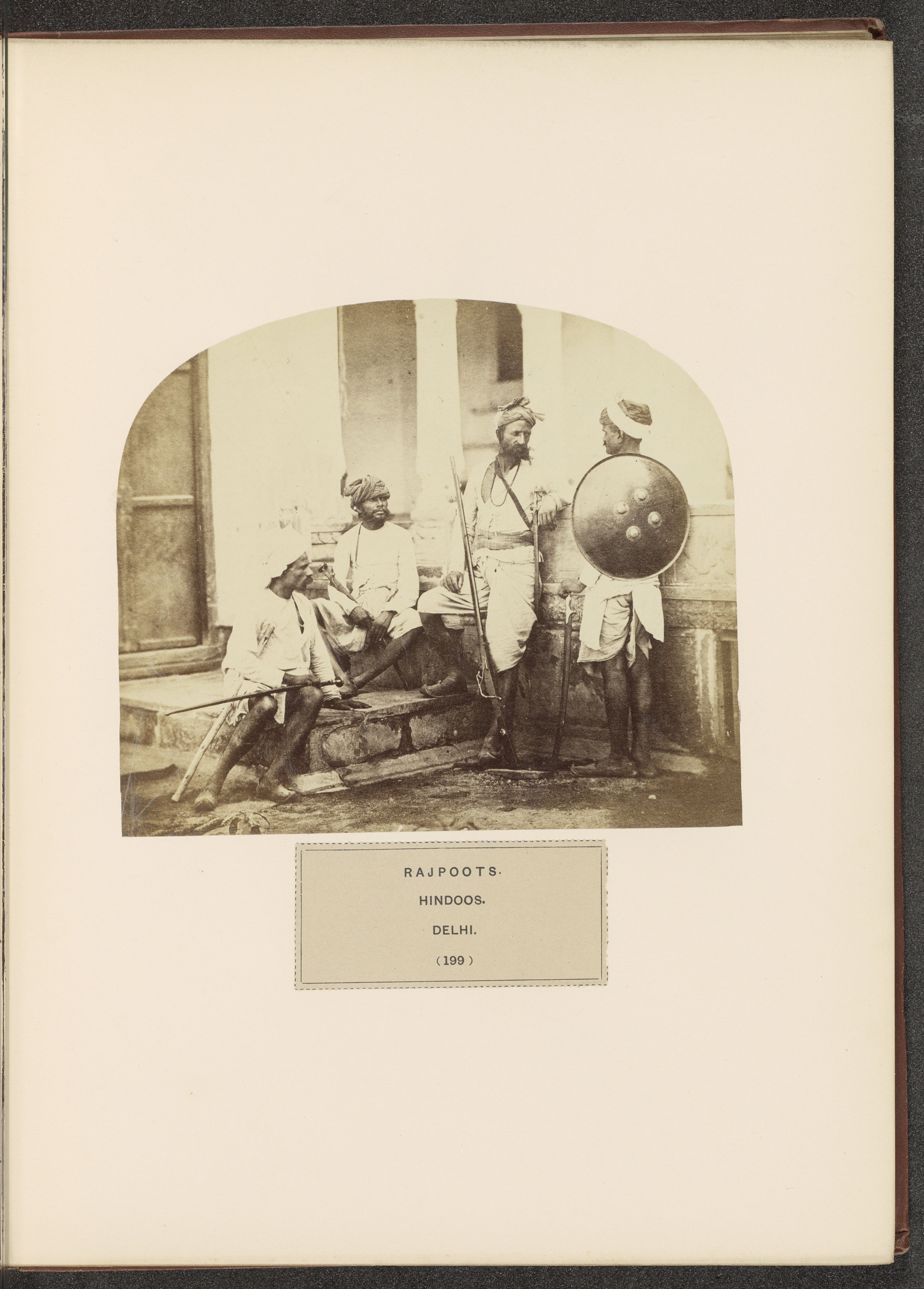

Il suo viso adornato da baffi fluenti, la testa avvolta in un turbante tinto dei colori del suo clan, il Rajput era un tipo elegante. In tempo di guerra, un elmo d’acciaio gli incoronava la testa e in groppa alla sua cavalcatura il guerriero saliva con una lancia e uno scudo rotondo – quest’ultimo perfetto per il combattimento singolo.

Quando si trattava del modo preferito di combattere, le incursioni della cavalleria erano un favorito perenne e molto efficace contro i loro avversari turchi. Una volta montati su un cavallo Kathiawari o Marwari, le formazioni Rajput portavano scompiglio nelle formazioni nemiche.

Sempre pronto ad incontrare la sua fine, il Rajput combatteva in una camicia di posta e legato intorno alla vita era una fascia dai colori vivaci che conteneva due talwar (spade ricurve simili alla scimitarra araba) inguainate, e il temibile pugnale katar per infliggere colpi mortali da vicino. Altri guerrieri preferivano il più pesante khanda, una lunga lama a taglio singolo simile a una sciabola, ideale per tagliare le armature.

Nei secoli successivi i Rajput avrebbero abbracciato l’arma da fuoco. Quando il matchlock arrivò in India tramite i Mughal, fu ampiamente adottato e utilizzato fino alla fine del 19° secolo. Nonostante questa apparente prodezza, Mill, per qualche inspiegabile ragione, si affrettò a liquidare la bravura nel combattimento degli indù. “Eppure l’India ha ceduto il passo ad ogni conquistatore”, osservò.

Questa conclusione tradisce una lacuna nell’erudizione di Mill. Apparentemente, non ha riconosciuto come numerosi clan Rajput abbiano respinto le invasioni dai tempi di Alessandro Magno al persiano Nadir Shah nel 18° secolo. Ma deridere l’indù era una sgradevole conseguenza dell’imperialismo britannico. L’ironia è che durante il Raj britannico nel tardo 19° secolo, era di moda lodare le cosiddette razze “guerriere” o “marziali” nella società indiana.

Un esempio datato ma superbo è The Martial Races of India del tenente generale George MacMunn, scritto e pubblicato dopo la Grande Guerra. Un altro testo simile è The Sepoy di Edmund Candler, pubblicato nello stesso periodo.

Sia Candler che MacMunn erano d’accordo sul valore e la durezza dei Rajput e dei Jats, dei Gurkhas e dei Sikh, persino dei Pathans “mussulmani” e dei Mughal.

Invasione costante

Questi clan formarono una civiltà prospera, fino al 18° secolo quando gli intraprendenti signori della guerra dell’Asia centrale videro l’India come una fonte di bottino per i loro eserciti. La geografia dei regni Rajput, compreso Mewar, significava che i Kshatriyas non avevano altra scelta che contrastare questi assalti o essere espropriati.

Mentre la cavalleria Rajput poteva battere gli esperti turchi, afghani e mongoli, molte sconfitte catastrofiche furono anche inflitte dagli aspiranti conquistatori. Di rovinoso presagio fu l’arrivo di Zahiruddin Babur (14 febbraio 1483 – 26 dicembre 1530), che cercò di espandere il suo tenue controllo su Kabul annettendo Delhi e i suoi dintorni. Babur sarebbe potuto morire in giovane età, ma lasciò un figlio, Humayun (6 marzo 1508 – gennaio 1556), per finire ciò che aveva iniziato. L’ascesa dei Mughal segnò la più grande tribolazione imposta ai regni del Rajputana.

Fu durante il regno di Akbar (5 ottobre 1542 – 12 ottobre 1605), considerato il sovrano musulmano più compiuto della sua epoca, quando il clan Sisodya che governava il Mewar fu umiliato e il loro paese quasi rovinato.

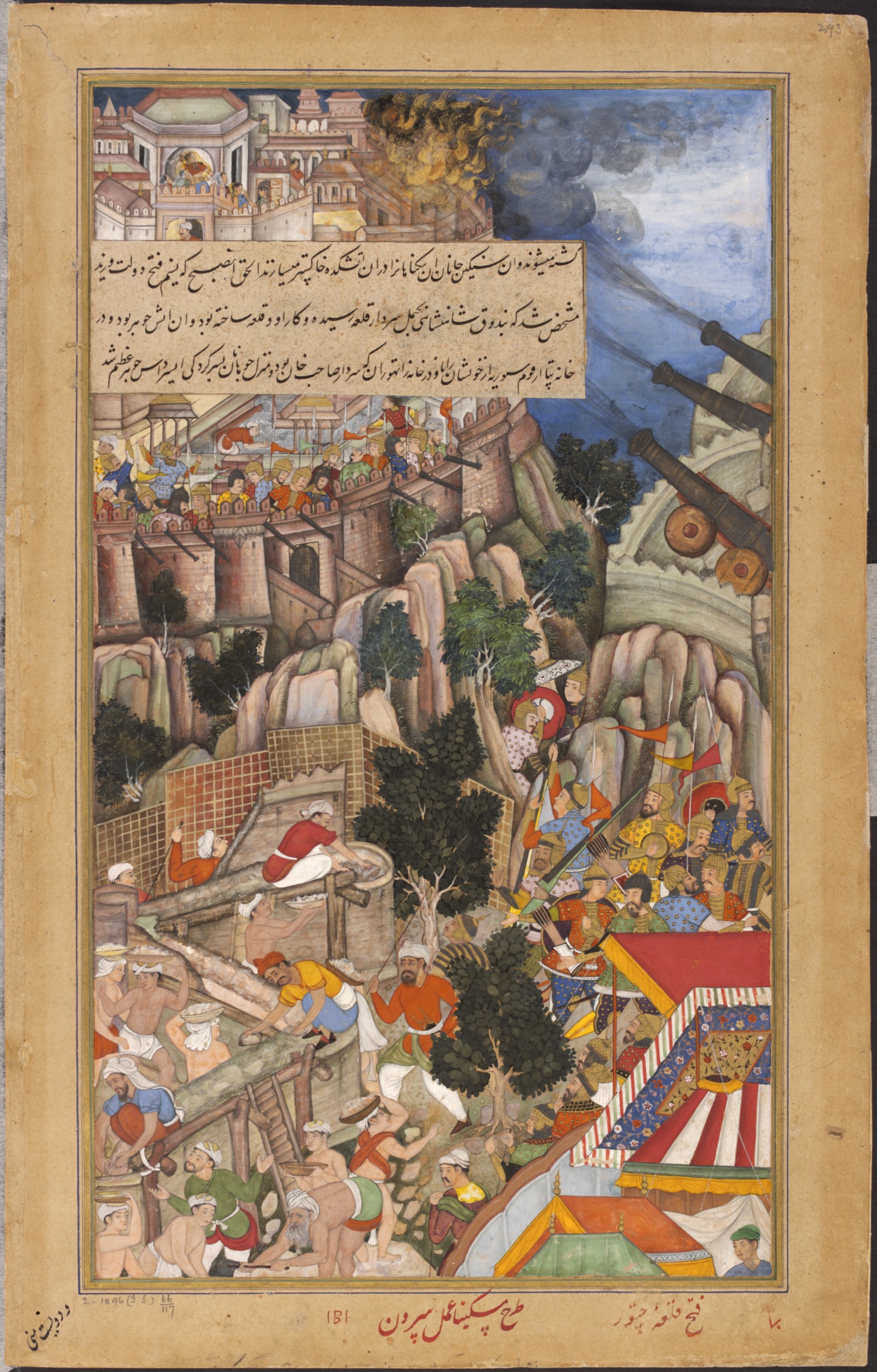

Non essendo riuscito a costringere un’unione con il suo crescente impero, il cosmopolita Akbar cercò di annettere il regno di Mewar. Fu una pura fortuna che l’attuale Sisodya Maharana Udai Singh II fosse un debole e una volta iniziato l’assedio nell’ottobre 1567, abbandonò rapidamente la fortezza.

Akbar usò l’enorme ricchezza a sua disposizione per radunare un esercito equipaggiato con cannoni e moschetti. La lotta di cinque mesi di Chittorgarh, dove i combattenti di diversi clan tennero duro, fu brutale. Nonostante avessero minato una parte delle sue inespugnabili mura e inflitto orribili perdite ai difensori, i Rajput erano indomiti. Fu solo il loro ideale d’onore che li condannò al suicidio all’ultimo momento. Gli uomini morirono combattendo mentre le loro famiglie commisero il Jauhar, un macabro suicidio rituale tramite autoimmolazione.

La vittoria di Akbar fu la terza e ultima volta che Chittorgarh cadde. Un’ulteriore disgrazia seguì nella battaglia di Haldighati, dove le armi Mughal prevalsero ancora una volta.

Le loro forze si dispersero, fu il rinnegato Sisodya Maharana Pratap Singh (9 maggio 1540 – 29 gennaio 1597) a portare la bandiera rossa del Mewar. Maharana Pratap, come è conosciuto oggi, era un ribelle e un tattico così ardente da diventare un eroe popolare.

La lotta di Maharana Pratap continuò dopo la sua morte fino a quando il figlio di Akbar, Jahangir (30 agosto 1569 – 7 novembre 1627) si stancò di combattere i Rajput. Risparmiando la spada, firmò un trattato con il figlio di Maharana Pratap e da allora in poi prodigò doni ai Sisodyas. Le sconcertanti somme di queste tangenti sono descritte in dettaglio nelle memorie di Jahangir.

In un raro gesto di magnanimità, Jahangir restituì persino la regale fortezza di Chittorgarh ai suoi vecchi proprietari. Ma potevano i Rajput sopravvivere all’oppressione del colonialismo europeo?

Lo fecero, e ciò portò ad una nuova era di prosperità per questi Kshatriyas terrieri. Ancora una volta, sono gli Annali di Tod’s a spiegare perché i Rajput, avendo anch’essi sofferto del declino dei Moghul, cercarono l’aiuto dell’Impero britannico.

Già nel 1775, infatti, un battaglione di fucilieri Rajput fu arruolato dalla Compagnia delle Indie Orientali, la cui presa sul subcontinente era ormai incontrastata dopo aver battuto i francesi nella Guerra dei Sette Anni. Nel 1817 questo nucleo divenne il Rajputana Rifles, il più importante reggimento delle forze armate indiane.

Da un impero all’altro

Non fu che nel XIX secolo che i principali clan del Rajputana cercarono di federarsi all’India britannica. Un accordo fu mediato dai Maharanas e da Charles Theophilus Metcalfe, un aiuto speciale del governatore generale britannico in carica a Delhi.

La ragione era del tutto pratica, dato che nel 1818 il Rajputana era stato economicamente rovinato dal crollo del potere Mughal, dalle ripetute invasioni dalla Persia e dai risorgenti Maratha che volevano ritagliarsi il loro pezzo di impero.

Una volta che gli inglesi controllarono tutta l’India, i Rajput si dimostrarono partner volenterosi nel governare i piccoli regni di questo vasto possesso coloniale. La loro utilità si quadruplicava come soldati e alleati, mentre le abitudini della nobiltà Rajput si mescolavano bene con le loro controparti britanniche.

L’attrazione, per qualsiasi motivo, era reciproca – questo sentimento si trova nel già citato The Martial Races of India di MacMunn. MacMunn credeva che i Rajput fossero gli Ariani dell’Asia centrale e che appartenessero allo stesso ceppo razziale dei moderni europei. “Sono i discendenti dei guerrieri che portarono avanti l’esodo e l’afflusso ariano”, conclude MacMunn, prima di distinguere i Rajputs dai Jats, dai Tartari e dai Mongoli.

MacMunn trovava anche che i Rajputs fossero una razza giusta, ammirando i loro tratti che avevano la “bellezza ariana e la fisionomia del greco”. Nella visione di MacMunn, almeno, questi Kshatriya preferiti erano anche uomini bianchi.

Per le guerre mondiali e oltre

Nonostante il disprezzo sottovalutato tra gli inglesi per gli indù in generale, l’esercito indiano britannico era una forza da tenere in considerazione. Solo nella prima guerra mondiale, 1,3 milioni di indiani combatterono in ogni teatro e i Rajputana Rifles si distinsero in Francia, Palestina e Mesopotamia (ora Iraq).

Venuta la seconda guerra mondiale, fu in Africa orientale dove i Rajputana Rifles furono all’altezza nonostante la brutalità della guerra moderna. Durante la lotta per le alture di Keren, in Eritrea, che era controllata dagli italiani, una compagnia del 4° Battaglione, 6° Rajputana Rifles perse il suo ufficiale in un assalto notturno.

Indomito, il comandante in seconda Subedar Richpal Ram (20 agosto 1899 – 12 febbraio 1941) guidò la compagnia con “grande slancio e galanteria” in una battaglia in salita. Raggiunto il loro obiettivo, sconfissero “diversi contrattacchi” fino a quando rimasero a corto di munizioni e furono costretti a ritirarsi verso le loro linee.

Il giorno seguente, ferito mortalmente durante l’ultimo tentativo di riconquistare il terreno perduto, Richpal Ram combatté e guidò i suoi uomini fino alla morte per le ferite riportate. Le sue azioni gli valsero la Victoria Cross e il suo nome è iscritto sul Keren Cremation Memorial.

Dopo l’indipendenza e la sanguinosa divisione, i Rajputana Rifles combatterono tutte le principali guerre con il Pakistan musulmano e furono persino impiegati in operazioni di contro-insurrezione nello Sri Lanka e nel Jammu-Kashmir.

I re guerrieri del regno di Akbar e il libro di James Tod sono ormai lontani. Le loro armi rimangono inutilizzate, il loro valore marziale non serve, poiché i nobili Rajput si sono gentilmente arresi all’era moderna. Tuttavia, nel primo anno della prima guerra mondiale, il generale britannico O’Moore Creagh riassunse il loro carattere con un elogio squisito: “Sono, e sono sempre stati, onorevoli, coraggiosi e veri”. Le sue parole si adattano perfettamente ai Rajput.

Per saperne di più sulla storia militare dell’Asia, abbonatevi a History of War a partire da 26 sterline.