細菌性膣炎

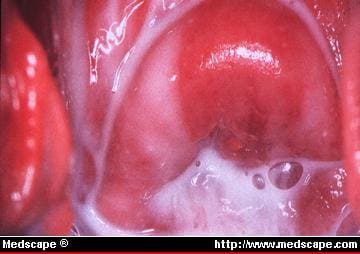

BV は、時に生臭い膣分泌物の増加を伴うが(図1)、白斑、外陰部熱傷、痒みを伴わない多菌、主に嫌気性菌の感染症である。 しかし、BVに感染すると重大な後遺症が残ることがあります。 敗血症性流産、羊膜早期破裂、早産、早産、帝王切開後の子宮内膜炎、骨盤切除後の蜂巣炎のリスク上昇と関連があるとされています。

図1. 細菌性膣炎に特徴的な乳白色またはクリーム状の膣分泌物は、高い膣内pHと生臭いにおいを伴う。 図提供:James A. McGregor, MD, University of Colorado Health Sciences Center.

その存在は、腟の生態系の変化、特に正常な細菌叢の一部である乳酸菌の減少、腟の病原性住民の増殖、およびpHの上昇 (>4.5) を表しています。 基礎研究は十分に行われているが、乳酸菌の減少、病原体の増殖、pHの上昇のいずれがカスケードの起点となるかは不明である。 BVは1911年にCurtisによって報告されたが、1955年にGardnerとDukesが原因菌をHaemophilus vaginalisと報告してから有名になり、その後、この菌は発見者に敬意を表してGardnerella vaginalisと改名されている。 BVを引き起こす病原体の大部分は内因性細菌叢に由来するが、1つの属(Mobiluncus)はBV患者に独特であり、膣炎のない患者には一度も発見されたことはない。 Mobiluncusは巴形、グラム変種またはグラム陰性の嫌気性桿菌で、先端が細くなり、亜極鞭毛を利用して転倒運動をする。 G vaginalisは、症状のあるBVを持つ女性のほぼ100%に認められます。 実際、G vaginalisは、BVを持つ女性の早期の膜破裂の主な原因菌である可能性がある。 この菌はホスホリパーゼA2活性を持っており、陣痛を開始させるのです。

BVが性行為によって感染するかどうかは、まだ確定していない。 BVの女性のパートナーの男性におけるGardnerellaおよびMobiluncus種の尿道コロニー化率は、正常な女性のパートナーのものと比べて高くはないことが観察されている。

BVの発生率は、生涯の性的パートナーの数が増加しても上昇することは記録されていない。

男性パートナーを治療することが女性の再発リスクを減らすことは示されていない(それゆえ、男性パートナーを治療しないようにという現在の勧告の根拠となっている)。

しかし、性感染症の側面を示唆する1つの反対の証拠は、コンドームの使用が女性パートナーのBVの発生率の低下と関連しているということである。 したがって、患者がBVの再発を経験した場合、パートナーを治療する何らかの根拠がある。

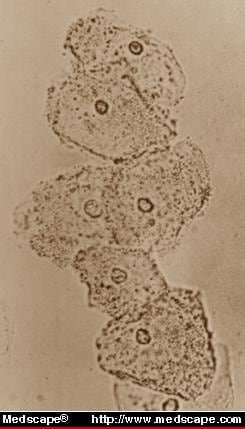

ウェットマウントで確認される細菌性膣炎(図2)は、パパニコロウ塗抹標本で炎症または細菌叢の変化を認めた女性に最もよく見られる膣炎である。

図2. 膣液の湿式調製では、白血球の不在と上皮細胞の点在が細菌性膣炎の診断の根拠となる。 Infect Med 9(1):50より, 1992. © Copyright 1992, SCP Communications, Inc.

診断。 BVの診断には、以下の4つの基準のうち少なくとも3つが存在することが必要である(表I)。

-

均質な非炎症性のおりもの(WBCは多くない)

-

膣pH >4.5.

-

Clue cell(上皮細胞の境界に付着した細菌、上皮細胞の>20 %、図3)

-

Whiff testは、塗抹にアルカリKOH溶液を加えると生臭いまたはかび臭い陽性となる。

図3. 細菌性膣炎と一致する手がかり細胞を示すパップスメア。 Abner P. Korn, MDの好意によるものである。 © Copyright 1996, SCP Communications, Inc.

これらの診断基準を適用すると、90%以上の確率でBVを正しく診断することができ、偽陽性率は10%未満となる。 パパニコロウ塗抹標本も培養も、それ自体では診断にならないことに注意してください。 パパニコロウ塗抹標本は、細菌叢の球菌性変化を示すことがあるが、この報告は経験的治療ではなく、正式な診断基準のための患者評価を促すものでなければならない。 BVの菌叢は通常の常在菌叢に由来するものが多いため、培養は有用ではない。 長年にわたり、メトロニダゾールの経口投与が主要な治療法として適応されてきた。 非常に有効ではあるが、このレジメンは痙攣発作や末梢神経障害などの重篤な副作用を伴い、多くの患者が7日間のレジメン終了前に治療を中断する原因となっている。 全身療法としては、他にクリンダマイシンの経口投与がある。 最近では、膣内投与製剤の出現により、全身への悪影響が少ない局所投与が可能になった。 また、吸収される薬物の量もはるかに少なくなっています。 例えば、メトロニダゾールは500mgの経口投与が必要ですが、腟内ゲルでは37.5mgで腟内組織の治療レベルを達成することができます。 同様に、クリンダマイシンの経口剤と膣内用剤も、膣内用剤の方が低用量であるにもかかわらず、同等の効果が得られる。

表IIに示したレジメンは90%以上の有効性が示されているが、メトロニダゾールの単回2g投与は70%の有効性にとどまり、消化器系の副作用がクリンダマイシンに比べて多く出る。 クリンダマイシンの経口投与はメトロニダゾールの経口投与に比べ下痢の発生率が高い。 10年前、アンピシリンは妊娠中のBVに対する第一選択薬として支持されていたが、この知見は有効性よりも安全性の懸念に基づくものであった。 BVが産科的転帰の悪化と関連することを示唆する最近のデータを考慮すると、より有効な治療が正当化される。 経口メトロニダゾール単独、または経口エリスロマイシンとの併用は、高リスクのBV患者における産科的後遺症を軽減することが示されている。 クリンダマイシンクリームは、BVを効果的に治療する一方で、Amselの基準では産科的転帰を悪化させることが示された。 このパラドックスは、クリンダマイシンが内因性の乳酸菌集団を減少させること、または大腸菌や腸球菌の過剰増殖によって説明できるかもしれない。 一般的な意見にもかかわらず、徹底的な研究によりメトロニダゾールに催奇形性があることは示されていない。 細菌では変異原性があり、げっ歯類では発がん性があるが、分析的に精査したところ、ヒトのデータで有害な結果を示したものはない。 しかし、エビデンスに基づくデータはないものの、いくつかの情報源では、メトロニダゾールは妊娠第1期には禁忌であると述べています。